当前位置:首页 » 深国交哲学社 » 正文

-

译者序

自弗雷格( Gottlob Frege )于1892年发表《涵义与指称》一文以来,无论是作为一种志趣、风格还是范式,分析哲学都已有一百多年的历史了。一般来说,以百年为尺度来计量其历史的事物,大都免不了为繁芜丛杂的毁誉遮掩了那本来复杂的真实面目,分析哲学自然亦莫能外。关于分析哲学的种种神话传说,在某段时间内甚至比齐泽克的花边新闻还多。这其中最流行的一种神话,可以简写为这样的偏见: 「分析哲学十分琐碎无聊,没有宏大的视野和整体框架,只是一种技术性的逻辑把戏。」 这一雄论之后自然是附上许多论据,譬如罗素等人对词的分类是如何如何的夹缠不清,将深奥的本体论问题一刀斩断而代之以实证的日常常识框架是如何如何的肤浅,对命题的形式化又是如何如何的繁琐和故布疑阵等等。总之,分析哲学家们在此处似乎是一群哲学界的取消派,他们甚至都不是要肢解神圣的哲学,而是要用科学和数理逻辑混合的王水彻底溶解它。也有人信誓旦旦地说:「我和网上批判分析哲学的人不一样。他们是不学无术,而我是真的懂,所以知道它不行。」可就他所列出的「分哲的谱系」来看,他的「不行」名单也只比「其他不学无术的人」多了一位奎因( Willard Van Orman Quine )而已。 现在是破除关于分析哲学「琐碎肤浅」的神话的时候了:说分析哲学曾有过琐碎肤浅的阶段,这还可称作合理的一家之言。但说分析哲学的整个传统是琐碎肤浅的,那就有失偏颇了。这一论断所当归咎的对象,只是早期的逻辑实证主义者( Logical positivism )。而自奎因提出「两个教条」的批判,尝试恢复本体论的合法地位以来( 这里的确更不「不学无术」一些 ),逻辑实证主义的核心主张,就已然被后来的分析哲学家们合力推入失败的坟茔中了。许多人如果不是鞭尸,那也是在做发明车轮的无用功。全然不见分析哲学传统也是自我发展、自我批判、自我运动的复杂的整体。

经验主义:逻辑实证主义丨知乎 那么,在逻辑实证主义之后,分析哲学又有何作为呢?这便是我们这篇译文所要做的工作,即介绍兴起于上世纪五十年代的匹兹堡学派( Pittsburgh School )。 对匹兹堡学派,罗蒂( Richard Rorty )有一句简短的评论可能会令许多沉沦于种种分析哲学神话的人们大跌眼镜。他在其代表人物塞拉斯( Wilfrid Sellars )的经典著作《经验主义与心灵哲学》( Empiricism and Philosophy of Mind,由于引用频繁,所以一般简称为EPM )所写的序言中说:「塞拉斯将分析哲学从休谟阶段推进到康德阶段,而布兰顿( Robert Brandon )则将它推进到了黑格尔阶段。」 为何流行于英美的「实证哲学」,会蓦地冒出两位欧洲大陆哲学家的名字?这就是匹兹堡学派的有趣之处:其创始人塞拉斯本身便是一位从小熟读哲学史,对康德哲学和亚里士多德哲学都了如指掌的学者。这造就了他的将德国古典哲学的洞见以分析哲学的经典方法整合在一个崭新而清晰的、概念整体论的知识论框架之中的能力。这让塞拉斯的哲学兼具了分哲的清晰直白与德国古典哲学的整体视野与对本质的深刻洞见这两方面的优点。休谟阶段的分析哲学,用经验主义祛除了一切被视作「神秘」的深层本质和概念构造,从而使直观的所予( the given )成为了认识的底基,人类知识就像金字塔那样被结构起来,这也是经典的基础主义( fundamentalism )知识论图景。可塞拉斯却接过了康德的洞见:我们能通过直观直接地意识到个别事物,但若要形成判断,走入知识论的领域,那就非经由概念的中介不可。在EPM中,塞拉斯像一个古希腊几何学家一样,就为何直观所予不能直接构成知识这一点给出了严格的证明。( 有兴趣可以阅读刘秩对塞拉斯批判所予神话的简明勾勒: )然而,这只是把分析哲学( 中的知识论领域 )堪堪,拉出休谟的泥潭。真正令它走向康德阶段,使塞拉斯有着先知摩西般地位的,还是他用「理由的逻辑空间」( the logical space of reasons )这一概念分开尚隐而未彰的盖提尔问题( Gettier problem )的红海的举动: 「在将一个片段或一个状态刻画成认识的( knowing )片段或状态时,我们并不是在给出一个此片段或状态的经验性描述;而是将其置于理由的逻辑空间( the logical space of reasons )中,从而辩护某一言论,或让我们能够为之辩护。」

可以说,这一概念的出现为尚沉浸在经验主义和自然主义的知识论抛投出了第一缕光亮。知识不但需要经过概念的中介才能成为规范性网络的一分子,就连概念本身也必定是以把自己结构为逻辑空间这一形式而作为整体存在的。但塞拉斯的洞见自然也同所有先知的预言一样有着暧昧不清的地方。比如,这一逻辑空间是否还有一个「非概念性的外部」?还是说它就是我们眼中那个世界的样貌( 正如维特根斯坦断言的那样:无法思考无法思考之物,表明世界不再语言之外 )?这个空间是如何构成的?又是怎样以规范性为其核心的?塞拉斯辟出了一片生机勃勃的空地,却并不在上面多事劳作。而匹兹堡学派另外两位学者:麦克道威尔( John McDowell )和布兰顿,就恰是塞拉斯之后携手并行,继续开拓的接力人。 作为塞拉斯在匹大学哲学系的同事,应该说,他们对「理由的逻辑空间」这一塞拉斯未竟事业的继承是忠诚的,他们大多数时候的工作是一致的,即接过塞拉斯传来的棒,把分析哲学继续从康德阶段推向黑格尔阶段。但最后二人仍旧分道扬镳:虽然他们都想在终结那概念化逻辑空间之外的非认知性的东西,但这两个人采用的方法有着非常微妙的区别。麦克道威尔尝试在塞拉斯对经验或「非概念化的外部」尚且不明的地方谨慎地描述经验的构造。多多少少仍对经验主义怀有同情的他,试图通过逻辑实在论( logical realism )的方式为经验保留一席之地,从而像康德那样把规范的概念性与自然的因果性统一起来。这样,世界就依旧能对认识构成一种得体合宜的制约。但布兰顿却并不同意这一点。 布兰顿是整个匹兹堡学派中最黑格尔的人。他黑格尔得甚至有点超出常轨:他觉得不应该为经验再保留这么一个地位,这样做哲学无论如何都会留下像康德的「物自体」那样恼人的尾巴。于是他大胆地用承诺( commitments )、责任( responsibility )、权能( authority )这样的规范性概念( 它们在很久之前甚至被认为是只属于法哲学和政治哲学的专门术语 )重述了判断与推论活动的本质。简而言之,在布兰顿的眼中,判断活动是一种规范性的活动。每当某人声称自己具有某种知识的时候,他实际上同时也承诺着「我会给出所有读者理由,从而为我的声称辩护。」而读者实际上也总是在向声言者索要理由,希望每一个进行断言的人都必须对他的断言给予恰当的解释。用布兰顿的术语说,每个人都有要求他人担负起给予理由的责任的权能。这种权能不是自然人生来具有的「本质」,而是处在共同体当中的人被共同体的规范或规则所赋予的。而这个共同体又构成于一种个体之间必然存在的承认( Anerkennen, acknowledge ): 「互相承认构建了规范状态。仅当他人要求某人负责时,他才能负责;而仅当他人承认某人的权能时,他才能行使权能。而在成为能负责和有权能的人的尝试中,人同样有请他人承认的权能。要做到这点,人们就得承认他人能要求某人负责,或是承认某人的权能。而这便是承认他人有某种权能。某人要获得如此地位,又必须反过来被他人所承认。那就是在某种意义上要求自己为他人负责。但仅当某人承认他们是有权能的,从而赋予他们这一权能时,他人才在此一限度内有此权能 。」

原本被认为是「纯逻辑的」、「只与事实有关的」知识论领域的判断活动,竟被如此彻底地发掘出其规范性的维度。布兰顿的黑格尔进程可谓彻底,如果说麦克道威尔仅仅是想结合规范的领域与经验实在,那么布兰顿就是力图证明它们在根本上有着深刻的同一性。这岂不是与德国古典哲学有着奇妙的相合吗?事实上,这种相合也并非偶然。当代黑格尔专家泰瑞·平卡德( Terry Pinkard )在其《德国哲学1760-1860》一书中就用「规范性」这个概念作为谈论康德、费希特、谢林和黑格尔的轴心。看来大西洋的两岸并非各自孤军奋战,而是在学术上积极地双向奔赴着(虽然平卡德也是美国学者)。 总之,就像这篇译文的结尾所说的那样:匹兹堡学派悦纳了黑格尔(当然还要有康德——译者注)的洞见。这份洞见最精髓的内容包括但不限于:概念结构的实在性、社会性、历史性、人类知识系统曲折地通过中介构成为整体的图景、判断和推论活动的规范性本质,等等。 不过,匹茨堡学派对黑格尔乃至整个德国观念论的改造并非一蹴而就,而布兰顿将黑格尔改造成所谓「后现代」的承认哲学的做法也屡屡招致非议,不仅有来自他的「战友」的批判如罗伯特·皮平( Robert Pippin ),也有来自以结构主义、结构语言学理解黑格尔的「欧陆」学者,如弗雷德里克·詹明信( Fredric Jameson ), 齐泽克( Slavoj Zizek )等。在后者看来,布兰顿的重构在错失了黑格尔「伦理实体」直接以对抗为基础的视角,即拥抱中介之直接( the immediacy of mediation )而非直接之中介( the mediation of immediacy )的洞见,而是尝试用所谓的「实质性冲突」和「规范性冲突」的不断互相作用来为「自在之物」保留一席之地。依靠权能、承认和回溯建构的「后现代」伦理群体需要预设规范来行使规范,从而得以互相和解( reconciliation ),但这与黑格尔式的「绝望」的和解背道而驰:并不存在一个预先的规范和解,和解本就是对当下无法和解这一事实的承认。实际上,政治对抗往往根本没有平静的和解,而以和解去要求对抗只会束缚后者奋力争取的认可。这一点在我们之后将要推出的一篇文章中将会重点分析。布兰顿尝试让主体自身历史化、相对化,将每一个当下的判断都视作「只取得了部分成功的尝试」,从而将目光投向不断修改,但永无完美和解的未来。但在黑格尔看来,如果发展一定被视作前进的,那么悲剧将不再被视作悲剧。愈合伤口的方式不在于否认、忽视或将其视作单纯的例外,而是认识到伤口就是我们自身,我们只能以对抗而非和解形成同盟,在冲突中把握普遍性。真正的普遍性不是某种普遍特征,以「人性」、「本真」为噱头的和解,而是内在与各个文化中,使得个体无法真正成为个体的裂痕,使特殊性无法特殊的阵痛。在精神的演化过程中,阵痛无处不在,从尴尬的「精神就是骨头」到法国大革命无法消解的绝对自由,这些阵痛不过是必然性的偶然显现。我并非因为某种朴素的认同而和你结盟,而是因为某种共同的阵痛(种族/性别歧视、剥削)使我们无法成为自己。 当然话说回来,匹兹堡学派最可贵的地方并非重新发现并发展了德国观念论的这些洞见,而是他们对于传统之「外」的东西的开放和包容、对于哲学问题更宏大和全面的视野、以及敢于超越旧有传统,为着探求真理而大胆断言与论述的勇气。这也是我们意图向各位读者呈递出这篇介绍性译文的最根本的原因。

导言:当分析哲学遇到黑格尔

主导着英美哲学的分析传统,某种意义上诞生于一场对新黑格尔主义的反动。新黑格尔主义曾在十九世纪末期于相当程度上支配着英语世界。但在整个二十世纪,黑格尔不仅被刻意忽略,而且被嘲讽为分析哲学所厌恶的所有特点的典例 。然而近来,在分析方向的哲学家中,对黑格尔哲学的兴趣出现了显著的回潮,并且这股潮流还在不断壮大。 反对十九世纪的(新)黑格尔观念论思潮有如下几种形式。首先是实在主义/实在论的复兴,但「实在论」一词并无深义,用它的目的仅为了与观念论对抗。实在论者秉持的主张是:在那描述了世界的最基本的词汇表中,至少存在着一些非心灵的词汇。而心灵性的词汇仅仅适用于描述少数实体,却不适用于世界整体。第二种形式的反对是原子主义的复兴,它不止在自然中,还延伸到语义学和对心灵的分析中。原子主义因此与基础主义和分层结构相关联,即当基本元素被决定后,一切事物都必须由这些基本元素组合而成。

一种看待世界的全新视角丨ThoughtCo 十九世纪科学的迅猛发展极大促进了实在论和原子主义的崛起。到了世纪之交时,以普遍的自我意识或精神理解世界的本质这一想法变得愈发无人问津。分析方法论在哲学和科学领域的成就硕果累累,它们的影响力体现在如下领域:现代逻辑的发展(见于弗雷格,皮亚诺,罗素和怀特海的工作之中);实证主义( 这里指孔德与马赫的学说,尚不是维也纳小组的那些主张 )的流行;英国经验主义传统的复兴(J.S.密尔是罗素的教父);C.S.皮尔斯对科学方法论的细致研究;以及作为一门重要的次级学科的科学哲学的兴起。在德国,赫尔曼·冯·亥姆霍兹和新康德主义者们在经验科学上投入了大量注意力,意图用科学哲学替代黑格尔的自然哲学。[1] 西方社会、尤其是大学的世俗化似乎更是与黑格尔(无论正确与否)这个一直很大程度上与神学和形而上学保有广泛联系的哲学家背道而驰。与之类似的是,学院的黑格尔主义与政治保守主义联系起来,并与左翼或马克思黑格尔主义者相对立。这个目录远非完备,这些思潮也并不总是殊途同归。比如,二十世纪早期的经验主义总是现象学化的,而非实在化的。尤其是在二十世纪早期物理的蓬勃发展之后,科学哲学将理论物理学作为科学的典范。而理论物理学中充斥着不可观测的实体。这一举措威胁着各种形式的实在论。罗素对新的符号逻辑的阐释更是高度原子化、基础主义、个体主义以及现象学化,而这更加剧了其与实在论或是经验科学的方法的冲突。 这个简单的回顾说明了为何黑格尔为分析哲学家所厌恶。因为他和原子主义,基础主义,个体主义,还原主义,以及唯物实在论背道而驰,而它们却恰是分析传统的范导性概念。但这些概念本身也饱受诟病,而且这一攻势并非来自分析哲学外部,恰是由于其内部观点的发展(这是何其辩证的黑格尔风范!)。本章余下篇幅将会跟随来自分析传统内部最显著的接近黑格尔的尝试——匹茨堡学派的诸多努力。 匹茨堡学派始于塞拉斯( 1912-1989 )的著作。塞拉斯的哲学训练视野很广,在美国和英国都有受训。受父亲罗伊·塞拉斯和后者在剑桥的老师H. A. 布里卡尔德和H. H. 普莱斯的影响,塞拉斯与英美的实在论传统保持着紧密的联系。罗伊·塞拉斯是著名美国哲学家,在二十世纪前半叶在密歇根大学任教并创立了批判实在论。 可以说,塞拉斯的著作成为了分析哲学传统的中流砥柱之一。他与赫尔伯特·费格尔( Herbert Feigl )合编的《哲学分析读本》( 1949 )( Readings in Philosophical Analysis )成为了一代分析传统作者的专业标准读物。两人在1950年创立的《哲学研究》( Philosophical Studies )是第一本专注于「分析传统中的哲学」的刊物。 不过,塞拉斯之所以在众多分析哲学家中脱颖而出,是由于他对哲学史的广博了解与敏锐的阐释,尤其对是亚里士多德和康德视野下的早期现代哲学的掌握。他是一位注重经验主义的哲学家,但也痴迷于理性主义哲学。他希望将分析哲学的经验主义开端导向一个更加健全和精巧的康德阶段。不过,塞拉斯也认识到康德哲学的不足之处,他尝试着在政治领域的黑格尔主义之外(在当时人们只承认这种样式的黑格尔主义)发展出一种黑格尔主义哲学。他在匹茨堡的年轻的同事,如麦克道威尔和布兰顿,在他们的著作中发展了塞拉斯的一些洞见,同时也在许多方面与之产生分歧。

社会性和历史性

细读起来,在塞拉斯谈及黑格尔时,虽则有一部分是隐晦或细微的批评,然而也有一部分清晰表明了他对黑格尔主义立场的拥护。这其中最明显的,莫过于他的《哲学和人的科学形象》( Philosophy and the Scientific Image of Man )一文。 其中,塞拉斯拒斥了「鲁滨逊式的世界观」,即认为世界会在个体中直接产生概念性思考的观点[2]: 物质性的概念:群体( group )的本质角色直到黑格尔时期才被认识到,即作为概念性思考的框架出现在个体中的这一因果关系的一个中介要素。我们虽然很容易就能看到概念框架之于个体的内在性与超越性乃是一社会现象,并且能轻易确证它隐含在人在世界中的形象的形式中,但这一显白形象的特质直到十九世纪才被粗略地阐明。[3]

思想的社会本质和概念性一直是匹茨堡学派不变的阐释论旨,并被维特根斯坦后期的哲学巩固。

塞拉斯 塞拉斯很快将他对黑格尔主义洞见的拥护与批评联系起来: 显白形象( manifest image )因此必须将自身理解为一个群体形象,这个群体是个体和可理解的秩序( intelligible order )之间的中介。但这个中介无法在此群体形象的意识结构之内被解释,因为显白形象仅当它在为科学理论建筑解释框架而提供地基时才有所帮助。即使这种意识结构建立在显白形象之上,但它不能在此之中被定义。因此,黑格尔主义者只能同其先辈柏拉图主义者一样,仅限于用类比来理解可理解的秩序和个体心灵的关系。[4] 这段话谈到许多问题,对此我们要分别论述。一是关于概念或理性秩序的通常结构,二是关于在当前主导着我们的概念秩序的具体结构和特点。这两个问题对黑格尔和塞拉斯而言都很棘手。关于概念结构,两人某种意义上都是认知实在主义( epistemic realists )者。他们都认为(描述性的)概念是为了勾勒出事物本质,并且都不同意康德那种超越概念框架或可知范围的物自体。但同时,他们也绝不是天真的实在主义者:虽然概念的目标在于勾勒描绘事物本质,但概念也往往失败。实际上,二者都认为发展更完善的概念是一项艰巨的任务,因此思想的社会性也因此意味着其历史性。我们往往运行在一个不甚完美的概念框架之内,而它必然会被更完美的框架取代,不管它建基于概念的或是经验的考量。

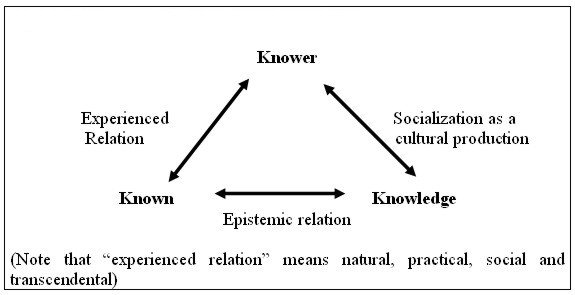

上图是批判实在论( Criticial realism )的经典认知三角形,主张人类认识客观事物勾勒概念的过程往往面临谬误和困难等许多因素丨ThoughtCo 黑格尔在他的《精神现象学》中描绘了一幅非常严谨的概念发展图景。塞拉斯将之归结为他口中的「显白形象」(即那原初地为世界赋予意义的丰富的常识图景)与「科学形象」(即那早期的为经验科学所建构的(潜在)激进图景)的冲突。[5]对黑格尔和塞拉斯二人而言,对于真理的把握总处在一漫长过程结束之时。 虽然二人在概念结构相对于实在的地位上思路相近,但却对概念结构的最终内容的考察却大相径庭。对于任何复杂概念结构,总会有一套解释上的优先架构,使得部分概念成为解释其它概念的更基础( fundamental )的概念。对黑格尔而言,最通常和最基础的解释性概念是关于精神的概念:理性,概念,主体性和客体性等等。最终,我们通过自然和精神的关系理解自然,而我们把握真理的过程也是精神自我认知的过程。与之不同,塞拉斯认为上述的「科学形象」中更加基础的概念恰恰是物质性的概念: 「对于观念论者(如黑格尔——译者注)而言,观念( ideal )上的事实性真理( matter-of-factual truth )的概念,和实存( what there really is )的概念充斥着概念化过程的假设性。但没有任何世界图景[6]有似这般精神性表达的功能。精神性表达的运作本身的不可或缺性和逻辑上的无法还原性恰恰证实了精神性运作本就不存在。因此,尽管充斥着深刻见解,观念论实质上却错得一塌糊涂。」[7]

这段复杂的论述实际上表明,塞拉斯认为,虽然心智或精神表达对于我们而言不可或缺并且不可被还原为物质客体的表达,但在科学图景下,心灵总还是本体论地( ontologically )被看作是基于物质之上。[8]一个人的本体性基于其概念框架内更基础的解释性概念。黑格尔毋庸置疑是一个观念论者;其「形而上学观念论」令人战栗。与之相对的是,塞拉斯看起来是一个妥妥的唯物主义者,正如他所说,「这一(认知)难题的解决办法在于将这一概念秩序正确地定位于因果秩序,并正确地解读其中的因果性(后续会详细谈及因果性的非概念性质——译者注)。」[9] 对于塞拉斯而言,显白形象产生了其自身无法回答的问题。即使有着黑格尔的洞见,即群体是个体和可理解秩序之间的根本中介,塞拉斯也依旧认为这个显白的框架无法解释群体如何能担当这一角色。这个问题很复杂。[10]首先,塞拉斯所称之为「可理解秩序」的,是某一概念框架中诸概念理性联结的网络。例如说,我们毫不犹豫地认为,兄弟就是男性亲族,而水充分冷却就会结冰。这些都是理性联结的表达,而这些联结先前就已内置于由我们的概念框架所提供给我们的可理解秩序当中。 如上文所述,直到十九世纪,哲学家们还相信这些理性联结是习得于某些作用于我们个体心灵上的,广义上的世界活动。塞拉斯更是提到:「在柏拉图主义传统中,这种因果模式被归于一个或多或少类似人一样的存在」。[11] 在他看来,深受柏拉图影响的黑格尔也同样将可理解秩序与个体心灵之间的关联理解为某种人一样的存在,并用其解释个体怎样拥有一套(规范地构造起的)概念框架并据以理解世界。这便是那引导着个体行为又穿透了人类个体的「精神」。塞拉斯认为,黑格尔的精神并不是一个受制于时空影响的个体,也并非直接外在于时空,但总而言之精神是一个综合的、理性的全体,一个心灵。这样来看,说精神有其「诡计」也就无可厚非。 塞拉斯认为,显白形象无法解释群体是如何运作为使个体融入概念框架的中介。塞拉斯在《哲学和人的科学形象》一文中并未论证这一否定性的论点。他需要的是一个肯定的论点来支持我们找到一个激进的新颖的科学框架来替代显白形象。显白形象曾是一个应对现实的灵活工具。它能成长和发展,以适应对实在结构和我们与实在结构之关系的更加丰富的理解。 不过塞拉斯倒是承认,在显白形象的帮助下,我们能用类比的方式产生出一种对个体与可理解秩序之间关系的理解。也就是说,二者的关系可以通过被类比为某种我们已知的关系来理解,例如一种我们已有所把握的、指向特殊客体的感知的形式(比如柏拉图的「理式」)。称这种理解为类比听起来有些阴阳怪气,仿佛这种理解早晚要完。确实,塞拉斯是这个意思,不过即使我们真的超越了这种类比理解,也不意味着它可以甚至应该被丢弃。根据塞拉斯,描述心理状态的概念是以类比的方式建立起来的。而即使塞拉斯认为最终来看并没有真正的心灵活动,他也从不认为我们可以乃至应该放弃心理学的语言(虽然他的某些学生倒是这么想的)。塞拉斯坚持认为,「个体和群体意向」这种语言——这种显白形象的根本——一定要关联于乃至保存在未来的科学形象之中。[12] 自黑格尔伊始,对意向的语言——社会学的、社会心理学的、家庭生活的、和政治学的——加以完善就提上了日程,但塞拉斯认为在这些方向上运用思辨方法( armchair methodology )是有局限的。 塞拉斯的后人也因此出现分歧。像历史上黑格尔有过的那些追随者一样,塞拉斯的追随者分裂为「右翼」和「左翼」塞拉斯主义者。这个分裂其实并不明确,但总体可归结于对自然科学在本体论上的分量的态度。右翼塞拉斯主义者坚持塞拉斯的科学实在主义:世界的经验本体论严格来说是科学应解决的事务,因此甚至该代替掉常识性的日常本体论。左翼塞拉斯主义者则支持塞拉斯对于任何「所予」的拒斥,总体上也支持他对于意向性的分析。但他们拒绝那种苛刻的科学实在论,后者声称「唯有科学能描述和丈量一切事物,断定什么存在而什么不存在」[13](有趣的是,这个意义上反倒是右翼塞拉斯主义者比较「激进」,左翼则更保守些了)。布兰顿和麦克道威尔是左翼塞拉斯主义者,他们都拒认一个观点:科学能明鉴那些清楚表达着人类意向性的规范构成概念。 塞拉斯自己倒是「右翼塞拉斯主义者」,并且他认为,我们可以「将[怎样获得概念图式]这一问题视作一种群体现象的演化式发展」[14]。他的意思是,演化( evolution )可以范畴性地生成新的对象,甚至一个新的概念图式本身。[15] 例如,露丝·米利肯( Ruth Millikan )展示了这样的过程被整合进塞拉斯式的视角的方式。[16]可塞拉斯哲学的一个重大缺陷是其对于生物和社会科学的处理。这毫不意外,因为在居于科学关切核心的因果结构中,不论是容纳目的论构造下的生物现象,还是规范构造下的社会现象,都困难重重 我们如何理解那诸多不可或缺又各不相同的概念群之间的关系?就对我们变化万端的世界拥有完善的理解而言,它们似乎都很必要。可以说,塞拉斯和黑格尔都认为:有一些更优越的概念集和话语层,它们能对世界、世界历史和我们在其中的地位给予最普遍健全的解释。两人对此选择了不同的本体论取向:塞拉斯选择了唯物主义,而黑格尔选择了观念论。但他们似乎都没有认识到:这些彼此不同的概念群的不可消解性,正是这个世界的基本结构。(不,黑格尔清楚得很。在绝对理念中,黑格尔明确把绝对理念的自身或内在性视作绝对的外在,并因此毫不犹豫地承认了概念的无法消解性和内在否定性——译者注)

原子论的迷思 塞拉斯最广为人知的论点是其经典论文《经验主义和心灵哲学》( Empiricism and the Philosophy of Mind )中对于所予神话( the myth of the given )的批判。我们可以仅在狭义的知识论意义上来理解这个批判,但它确实跨越了整个认知的领域,并批判了任何以原子主义和基础主义解释人类意义行动的建构,不管是理论还是实践的。塞拉斯反对把任何状态或片段的认识论的,语义的,或者意向性的性质视作孤立的,或仅作为描述性的性质而产生的: 在将一个片段或一个状态刻画成认识的( knowing )片段或状态时,我们并不是在给出一个此片段或状态的经验性描述;而是将其置于理由的逻辑空间( the logical space of reasons )中,从而辩护某一言论,或让我们能够为之辩护。[17]

此处的「经验性」近似摩尔( G.E.Moore )所用的「自然的」一词。它指代那种纯粹的事实,与一切规范性或评估性的东西相对。「理由的逻辑空间」首先是一个抽象空间,其中包含着一系列潜在的立场,而这些立场的一致性则是基于和其他立场的整体关系。其次,该空间本质上是一个规范性领域,由好的推理(包括形式的和实质的)中的那些「应当如何」和「不应当如何」所构成。[18] 认识论意义上的所予,是独立于与其他认识论状态的联系,而自身有认识论状态的东西(例如自明的信念,或那些因为由特定方式造成得到保证的信念);与之类似的是,语义学意义上的所予是独立于与其他语义学状态的联系,而自在地有意义的。例如,这所与可以内在于自身而被理解,或者通过与一些(非规范性的)对象产生「外在的关联( ostensive tie )」而获得意义。 因此,塞拉斯不但拒绝承认原子级别的以及独立于其他知识或意义区块( pieces )的知识或意义,并且认为它们环环相扣而非层级分明。一个思想或言说的具体内容,是由它在意义和运用的空间( the space of implications and employments )中所处的位置所决定的。而这个空间取决于其所在的语言共同体或所持的概念框架。这种整体观近似于黑格尔主义的思考模式。不过,塞拉斯同时也拒斥了融贯论( coherentism )的通常形式: 最重要的是,融贯论的(通常)图景是静止的,因此是具有误导性的。我们似乎被迫从以下两种图景中选取其一:一种是乌龟背上站着一头大象的图景。可乌龟又站在什么上面呢?另一种是黑格尔的首尾相接的知识巨蟒的图景。可知识又从哪里发端呢?我们一个都不选。经验知识之所以同科学这个它的精巧延展一样是合乎理性的,并非因为它有一个固定不变的基础,而是因为它是一种自我修正的事业。它可以让任何主张都陷入危险的境地,但不会把所有的主张都陷入其中。[19]

当然,这套对黑格尔的拒斥相当滑稽,且普遍存在于英美哲学之中。我们要修正这套错误的想象,就要指出黑格尔哲学中辩证和能动的思想。

回到经验去 约翰·麦克道威尔 ( John McDowell )在其1994年出版的《心灵与世界》( Mind and World ) 中指出了塞拉斯这一夹在基础主义和融贯论中左右为难的困境。麦克道威尔意图摆脱这一现代哲学中「无法忍受的摇摆」:一边是融贯论,它只让我们「在虚空中毫无摩擦的打转」,因而「不理解思想对客观实在的重要性」;另一边是「依赖于究竟无用的所予」的基础主义。[20]对塞拉斯和麦克道威尔而言,解决这一困境就得发展一套对经验的更完善理解。这种理解体现出康德主义的洞见,即经验既是感性的,也是概念的。在起源( aetiologically )上是非推论性的,但它又得令人信服地嵌入推论结构的矩阵中。但正是这里,塞拉斯和麦克道威尔对经验的概念产生了分歧:塞拉斯始终为感官的、非概念性的经验内容保留着一个非认知性的角色: 尽管感官印象( sense impressions )对认知无可或缺,但康德不承认感官印象具有认知地位。他就这样与他所有的前辈们(比如唯理论者和经验论者)产生了激进的断裂。感觉的所属( of-ness )甚至都不是哪怕最初级的( rudimentary )思想的所属…康德的这个问题一直困扰着我。知识怎会可能有如此结构?直到最近我才意识到,解决方法就是:在因果秩序中正确地定位概念秩序,并正确阐释这其中涉及的因果关系。[21]

塞拉斯认为,经验如同硬币有其两面:其感官层面是作用于我们之上的外部世界因果性影响的一部分;但其概念层面处于信念和行动的、即理由的逻辑空间之内。[22] 早期麦克道威尔拒斥这种观点,即「接受性( receptivity )在与自发性( spontaneity )的合作中,作出了与自发性相当的贡献,并且这种贡献还可以在想象中与自发性相分离。」[23] 不过之后他远离了这一极端立场。

约翰·麦克道威尔

实在论,现象的和先验的观念论 塞拉斯和麦克道威尔之间的差异不容小觑,我们可以将之视作对康德的先验观念论的不同回应——二人对其都兴致缺缺。塞拉斯和麦克道威尔都想成为实在论者,但不仅是像康德那样的经验实在论者,而是那种指出我们对事物的理解与事物本身的所谓差别并不存在的实在论者。但是两人的取道大相径庭。麦克道威尔认为, 在一特殊经验中,如果一个人没有被误导,那么他便认事物是如此这般的。这如此这般之事是经验的内容,也可以是判断的内容:当主体直接接受这一经验时(麦克道威尔在其他地方说过:我们不能控制经验将事物表征为什么,但我们能控制自己接受或拒绝经验的呈现——译者注),它就变成了判断的内容。而此时它就是概念性内容(与塞拉斯将感官印象和概念性分离相反——译者注)。不过如此这般的事物本就是世界的构图( layout ),即若某人并未被误导,那这便是事物存在的方式。因此,既然接受性( receptivity )可以被概念性地组织,那我们此时就可以将经验理解为对于实在之构图的敞开性。[24]

塞拉斯和麦克道威尔对于康德的先验观念论的不同回应揭示了他们对黑格尔的态度。和他们一样,黑格尔也是一个认识论的实在论者:他拒斥那种我们不了解或无法了解事物自身的观点。但黑格尔和塞拉斯都不想全盘拒斥现象和事物自身的差别。塞拉斯将现象和实在的差别称为人在世界中的显白形象和科学形象的差别。黑格尔也阐述了大量以现象学方式才能理解彼此关联的现象的实在。所以说,塞拉斯和黑格尔并非拒斥现象和现实的差别,而是否认这个差别是绝对的或者无法逾越的。[25]麦克道威尔却极力为我们那「对实在之构图的敞开性」( openness to the layout of reality )辩护,而似乎并不把「我们可能系统地怀有对事物本质的错误信念」这一想法太当回事。[26]这方面上,塞拉斯比麦克道威尔更黑格尔一点。

空间,时间,以及一个成熟的认识论的实在论

康德对先验观念论的论断在空间和时间的地位这一问题上发生了关键转向。不过,黑格尔、塞拉斯和麦克道威尔都拒斥康德对于空间和时间的看法,即空间和时间只是人类感性接受性的主观条件。 尽管黑格尔和塞拉斯各自的认识论的实在论千差万别,他们反对起康德来却有一个共同策略[27]:简单来说,康德的批判哲学建立在各种基础性的二元论上:先天/后天、分析/综合、接受性/自发性、甚至于经验科学/哲学。黑格尔坚称,康德正因为身陷这些对立而无法令人满意地解释人类的认知或行动。这假设出的二元论所强行撕扯出的裂隙,从来就没有被恰当地弥合过。黑格尔因此重思了康德的整个批判思路。黑格尔丢弃了坚固的二元对立,并将人类生活理解为一种能动而易错的事业。这一事业从( 甚至对我们自己的 )相对无知开始,充斥着亟待扬弃和克服的矛盾,并缓慢地途经持续的修正,以抵达一种对我们身处其中( 而非与之对立 )的现实的更完善的把握和适应。任何差异,哪怕是范畴上的差异( categorical distinctions ),都应该被解释,而不是先行就假定了它们。因此,如果我们一开始就不以这等二元论预设为出发点,那么,那对不可知的物自身的信念就绝不会被强加给我们。 塞拉斯对康德的回应与黑格尔出奇地一致。塞拉斯认为,并没有一个外在于日常现实的「阿基米德点」供批判者使用。他也拒斥绝对的、坚固的二元对立,而倾向于那有限但语用上合理的差异。如保罗·雷丁( Paul Redding )指出的那样,黑格尔和塞拉斯都拒斥外在或内在的所予。这就是说,经验内容和概念图式均非彼此独立地被给予我们的。[28] 因此,既然概念形式并不独立于真实世界而被给予,那就没有理由说概念形式与世界只有偶然的关联,也没有理由说,它所提供的只是一种与真实世界无关的进入世界的模式。塞拉斯关于人类生活的观点,和黑格尔的上述观点是一致的。 麦克道威尔忧心于康德的先验观念论对经验和知识的处理。它将经验和知识还原为「关于我们的事实」。他承认,经验内容和概念图式都不是彼此独立地被给予我们,但他并不像黑格尔或塞拉斯那样,将感知作为非概念的东西,赋予其一种在经验中的独特地位,而是否定了任何非概念性经验的存在。空间和时间不应该被理解为特定的经验中的非概念元素。而是该如麦克道威尔同黑格尔所主张的那样,这二者更该理解为经验中那些概念内容的范畴形式。感官知觉因此不是知性和世界的中介,而是我们对世界敞开的一种方式,一种塑造我们对世界的意识的方式。 当康德将我们感知的形式弄得好像它是我们主体性的理所当然的特质时,就似乎很难将其视作真实客观性的显现形式。但是,正如黑格尔所称赞的那样,当康德将我们感性的形式放置在范畴的层面上时,他进一步使我们的感性和范畴一样都成为认知的真实形式,这形式既是主观活动的形式,又是这活动所涉及的真实客观性的形式。[29]

将空间和时间整合进其他的概念性的范畴,并且从本质上忽略它们作为自身之外的内在形式的角色,这一做法丝毫不黑格尔主义。更重要的是, 麦克道威尔拆除直观与概念之间差异的行为,倒是背刺了他号称要捍卫的康德主义。毕竟,如果拒斥了有两种独立的知识源头在经验中结合的主张,康德的哲学所剩无几。[31] 这样看来,麦克道威尔的行迹与其说是朝康德的突进,不如说是向莱布尼兹那边撤退。

观念论的一种形式 不过,麦克道威尔某种意义上依旧拥护观念论。因为他赞成维特根斯坦的格言:「世界是一切发生的事情。」( the world is everything that is the case )[32] 而且,我们要真那么说、去那样意谓世界的话,我们便不将世界理解为可描述事物( 例如斑马等 )的总体,而是严格意义上所有可被思考或言说的事物的总体:不是我们能够清晰思想之物,而是一切我们能够思想之物。[33]

齐泽克用三秒钟解释整个世界丨Youtube 麦克道威尔继续说道:「这就是一种明显的观念论:世界本身完全由判断形式构成。」[34] 上述主张揭示出,麦克道威尔的观念论是一种逻辑实在论( logical realism )。麦克道威尔所讨论的世界的基本结构是逻辑或概念的结构,而其观点着力于

1 )否定时空结构或因果结构作为逻辑范畴之外的其他意义上的基础地位,并且 2 )解释我们「对于世界敞开」的意义。 换言之,麦克道威尔认为,理由的逻辑空间囊括世界全体,而同时也涵盖了客体、因果性与规律这些名义上不同的空间。麦克道威尔观点的核心是规范实在论,认为规范性的命令和禁令并非单纯作为信念,而是切实存在于世界之中等待我们回应。这对我们理解他这里的观点至关重要。在世界的基本结构与好的思想的基本结构之间洞见其深刻的同一性,这是黑格尔式的姿态。这里,麦克道威尔诚然要比塞拉斯更加黑格尔一些。 塞拉斯拒认「世界是事实的总和」这种观点。因为对他而言,对事情的论述不过是实质层面的对真理的论述,而这就是为何事实有逻辑结构。塞拉斯认为世界本身是物( objects )的总体,而物并没有逻辑结构。经验物唯有因果的和时空的结构。即便逻辑分析和经验科学之间的相互促进多多益善,但它们究竟从事着不同的事业。麦克道威尔( 以及黑格尔 )与塞拉斯用不同的方式统一因果性和概念性:麦克道威尔( 以及黑格尔 )通过将因果置于概念性之下而将二者统一起来,而塞拉斯统一二者的方法却是将概念性收入因果性中。这不意味着将概念性还原于因果性中,而只是「在因果秩序中定位概念秩序」( 塞拉斯 )。 然而,麦克道威尔的寂静主义使之偏离了黑格尔。麦克道威尔放弃宏大的哲学或形而上学建构,并坚称好的哲学得让不做哲学成为可能,得让所有抽象思辨的冲动和欲望都偃旗息鼓。同时,麦克道威尔的的立场还缺失了一种黑格尔式的发展观。麦克道威尔既如维特根斯坦那样,认为日常语言和常识已经使得一切完备有序,因此不存在也无法存在宏大的哲学发展叙事,有的只是对思维离开正轨时一系列偶有的纠偏。这种深深的形而上学谦抑与静止哲学观的结合,看起来并不黑格尔,因为后者正恰切力争我们需要哲学,并且从不想以一己之力使一切各安其位。没有人比黑格尔更注重哲学理论的能动性。无论形而上与否,黑格尔都是有着大手笔的哲学理论家。而怀有形而上学的勇气,且对人类知性之发展有着能动理解的塞拉斯,在这里便更加接近于黑格尔的精神。不论他那哲学的唯物论与黑格尔的绝对观念论有多背道而驰。

语义能动主义

塞拉斯、功能层级与推论主义 塞拉斯和麦克道威尔以不同的方式类于黑格尔,都尝试着在回避康德的先验观念论的同时,还能持有一个反基础主义的,认识论的实在论的立场。而这牵扯到心灵同世界关系的宏观结构性特征。如果匹茨堡学派不过是在这个意义上「复苏」了黑格尔,那其实没什么好说的。不过,匹茨堡学派对于概念性的本质有着很多见解,而那正可以说是黑格尔的言外之意。此时,布兰顿横空出世,详尽阐述了塞拉斯建立的理论基础。 真理理论、意义(或概念)理论,以及辩护或知识理论都可以援引融贯论。塞拉斯挖掘了这三种理论。[35]之前提到过,对塞拉斯来说,不存在认识论意义上的孤立的辩护理由。而在语义学的意义上,意义和意向性则涉及到在行动调节的复杂系统中那些符号状态的功能性角色。 根据塞拉斯,语义学本质是功能性层级。解释某种话语或思想意味着说明其在某群体的语言概念经济中的角色。我们通常的做法是给出一个意义相当、扮演着类似角色、并且可以被听者理解的语句,而非对它给出精细复杂的解释。所以,当我们说: 「兄弟」意味着男性亲族 「Geschwindigkeitsbegrenzung 」在德语中意味着减速 就是说,我们用「意味着」右侧的词组来界定左侧词组的作用。即在我们的背景语言中提供一个相关类似作用的词组。塞拉斯指出,一个表达式的功能性角色有三个维度: 1 )语言-输入( language-entry )的转换作用; 2 )语言-输出( language-exit )的转换作用; 3 )跨语言的转换作用。 因此,这是一套语义学的使用理论。语言-输入的转换包括观察陈述( observation statement )。某人与周围环境的交互在其中会引起一个语言反应;语言-输出的转换包括了可转变为行动的意向性陈述( statements of intention );最重要的是跨语言转换。在跨语言转换中,说话者从一种话语或思想转变到另一种。当这些转换紧扣概念性( conceptual properties )时,它们就被认作推论( inferences )。在《推论与意义》中,塞拉斯主张一表达的意义得由它对好的推论作出的贡献所决定。不论这推论是形式上还是实质上的。[36] 形式上好的推论( 如肯定前件式( modus ponens ) )依赖于它的句法形式。实质上好的推论则不依赖句法。例如:「这个方块是红的,所以这个方块有颜色。」或者「现在下雨,所以外面的地是湿的。」这两个推论并非形式上有效的( formally valid ),但却是好的实质推论。塞拉斯拒认这二者本质上是省略了的三段论( enthymematic ),因为并非所有的推论许可( inference license )都能表述成清晰的前提。[37] 对塞拉斯而言,推论的这一性质既决定了我们判断的形式和内容,也决定了在这判断中所使用的概念。 说一种判断具有某种逻辑形式,就是按它的认知能力对它和它的组成部分进行分类。若判断作为概念行为有其「形式」,则它们也有其「内容」……大家总是倾向于那种把一概念行为的「内容」视作为它所「包含」的实体。但若一判断的「形式」是能凭它就可拥有某种普遍逻辑或认知能力的结构,那自然,这内容也必须得是这样一种特质:概念行为必须凭它才能有这些普遍逻辑或认知能力的具体模式。[38] 这种观点的一个后果是,语言/语义的形式和内容并非迥然不同。比如说,假如对物理对象的判断有自己的「形式」( 例如可压缩的对时空位置、因果关联、或实证证据恰当形式的默认推论之类的 ),那么关于石头的判断则使这些形式具体化( 而不是脱离这些形式 )了。 在塞拉斯看来,所有的语义谓词说到底还是元语言性的功能分类者。并不只有意义陈述( meaning statement )能功能性地对表达式分类;指称陈述( reference statement )和真值归属( truth attribution )也可以。塞拉斯因此否定意义、指称、或真值能表明词语或思想与客体之间的真实关系。[39]这一观点有时被理解为对表征主义的拒斥,虽然塞拉斯经常提及语言或心灵的表征。他明确拒斥的是以下观点:语言或概念和世界之间有一套特定的基础语义「关系」( 例如意义、指称、或满足关系( satisfaction relations ) ),且它们还决定了我们的本体论。 塞拉斯的学说与黑格尔的联系相当确切。康德对那主导了其前人思考的「新思想道路」的一个修正在于,他坚称判断先于概念。对康德而言,一个概念首先是某一可能的判断的谓词( 《纯批》 A69|B94 )。黑格尔则更进一步:判断是可能的推论的元素。黑格尔的概念通过三段论自我完善,将自己展现为其他概念的综合或统一者。黑格尔认为,概念决定于其在推论铰接体系( inferentially articulated system )中所处的位置,而这非常契合塞拉斯对语义学和意向性的看法。

布兰顿的黑格尔主义:意向性、规范性和权能结构 布兰顿更加充分地推进这一事业的进展,接受了塞拉斯仅草创出轮廓的语义学推论主义的概念,并且对它进行了出色而详细的阐释。在这方面,布兰顿是整个匹茨堡学派中最黑格尔的人了:比起同事们,他讨论黑格尔讨论的更多,而且还在《精神现象学》的一份批注上耗费过数年工夫( 读者可以在他的网站上看到相续的草稿 )。我这里主要参考了他的木桥镇讲座( Woodbridge Lectures ),对他那对德国观念论和黑格尔在那场运动中的特殊地位的阐释作一概括性回顾。[40]比起现象学的诸多细节而言,那讲座与我们此处的目的更相关一些。

罗伯特·布兰顿 布兰顿认为,黑格尔是从根本上在修正康德先验观念论的几个中心论题。第一个便是认识到意向性不但是心灵的基本定义特质,并且说到底是一个规范事项: 判断活动和意向性活动之所以与非智性存在的活动区分开来,并不是因为前者涉及什么心灵过程,而是因为事物的认知者和行动者以独特的方式为这些事物负责( response )。判断活动和意向性活动涉及承诺( commitment )。承诺是权能( authority )的认可与行使。[41]

这就是塞拉斯的想法:意向性状态的归属,将主体置入到「理由的逻辑空间」。智性( 概念性思考 )涉及责任( responsibility )。而照布兰顿所想,最根本的责任就是将个人的意向性状态( 不管是过去的状态还是尚在不断进展的状态 )整合进统觉的统一性( the unity of apperception )。这个过程需要阐释和接受某人的意向性状态所产生的形式的和实质的后果,并消除它们之间可能引起的冲突。因此,一个人为其思想和行动负责,而其形式或实质的内容则是由他们与其他意向性状态的关系决定。( 这一观点因此呼应了塞拉斯意义和意向性的融贯论 );同时,一个人也需要对其判断的对象负责,因为这些对象在此人于判断中所履行的承诺设立了正确性的标准。这是一个综合活动,「通过批判性的排除和充实的包容或扩展,使主体与客体的概念变得清晰易懂,从而让判断互相整合。」[42] 黑格尔考虑的第二个康德的论题是规范性的本质。康德的启蒙思想的扭结之处在于规范依赖于态度,即仅当人们彼此视作有权能的、能负责的、会履行承诺等等的个体时,规范才能成立。康德对于规范性依赖于态度的理解,将自我立法和自我统治的概念推到舞台中央:「作为主体,仅当我们自己受约束于自己设立的规则,即那些我们采用并承认它有约束力的规则时,我们才真正受到规范性的约束。」[43]然而,如果规范性根植于个体自主性之中,这就有一个潜在的问题:如果应不应该遵守某个概念规范(即我们判断活动的规范效力问题)和我们所守规范的内容(即判断活动的内容)都取决于我们自己,那对任何一个人而言,这人认为什么正确,那什么就确实是正确的规范。于是,因为没了是非的判准,规范性就轰然倒塌。判断的效力和内容必须彼此相对独立: 黑格尔的创举便是意识到,为了发展康德的基本洞见,即心灵、意义和理性有着根本的规范性地位,那我们就得明白诸如权能和责任这样的规范性状态本质上是社会状态。[44]

理性整合的综合活动并不仅仅发生在个体之内。这样的活动,只有当个体将自身理性地整合入共同体时才有意义。换言之,传统的权能服从模式将发令者的地位视作规范中独立的相关变量;而康德的自律模式把服从者的地位视作独立的相关变量;黑格尔则坚称这两者均为相关而且重要,但又并非绝对独立。 互相承认构建了规范状态。仅当他人要求某人负责时,他才能负责;而仅当他人承认某人的权能时,他才能行使权能。而在成为能负责和有权能的人的尝试中,人同样有请他人承认的权能。要做到这点,人们就得承认他人能要求某人负责,或是承认某人的权能。而这便是承认他人有某种权能。某人要获得如此地位,又必须反过来被他人所承认。那就是在某种意义上要求自己为他人负责。但仅当某人承认他们是有权能的,从而赋予他们这一权能时,他人才在此一限度内有此权能。[45]

我能断言、怀疑或想象我手中的线是否是铜制的;但我无法怀疑与这一特定内容相关联的形式和实质的后果。当我令自己受那不「由我掌控」(对某种消极自由的放弃)的语言规则的约束,我实际上就获得了自然语言的表达能力,和它提供给我的激进的语义创新:我可以迅速扩展我积极的表达自由。也并不是只有语言这一种社会实践能以相互承认的结构来让积极自由产生巨量的扩张。 自我的综合,规范性的社会模式,这两者是如何被一道整合进黑格尔式的观点中的?照布兰顿所说,他们必须一起被置入一个更宏大的历史发展结构当中。布兰顿用法学中的普通法( common law )传统作为这里提到的历史发展结构的部分模型。在普通法这种判例法中,法官会非常仔细地考量一个法条要不要以及要如何应用于一个给定情形,但他们同时又有义务解释他们的应用是如何合乎、发展甚至修正了先例。并且没有哪一个裁决能一劳永逸,因为每一个裁决都在吁求未来的裁决也以相同的方式处理案件。对新旧承诺不断整合的社会实践,建立起权能和责任的规范性地位——也就是说,它们作为充分条件足以创造和支撑构成那理由的逻辑空间的规范状态。 正是这样一个不断完善的历史过程决定了我们的概念内容。不过,为了理解这一过程如何可能,布兰顿主张要有一种与主流分析哲学不同的规定性( determinateness )的概念。布兰顿将他笔下那个「弗雷格式的规定性」描述成「界限完整且鲜明」的规定性。[46]这种规定性中的每一个概念,在确定地对对象加以实际应用之前,其语义都已尘埃落定。黑格尔鄙视这种规定性的概念,并视之为知性( Verstand,understanding )的态度。黑格尔提议用他称之为理性( Vernunft,reason )的观点取代上面那种态度。理性认知者明白其概念(这个认知者的承诺和资格)很难一成不变,它们总是开放、易于完善和修正,乃至可以在整体图式中被重新定位的。而这些调整只不过是我们那些承诺的持续辩护和整合的图景中的诸多时刻(比如对早先提到过的先天/后天的差异之绝对性的取消)。我们在表征中力求的理性统一性并不仅是一单纯的共时( synchronic )统一性,也是一个历时( diachronic )性发展和完善的叙事。这种概念规定性的观点就有着时间性视角:概念在时间之中,一部分瞻前,一部分顾后地存在着。[47] 这样一个概念发展的序列重构了个人当前的历史,一边是将它的形成史重构为使先前仅仅还是内在和晦涩的变明晰的过程,另一边则揭示它的当下视角是从认识论和/或实践领域上先前较不完善的状态发展到现在的结果。 当一个人以当下的承诺作为衡量表达进步的判断标准时,此人就是在以这些承诺作为此前一系列认可的发展的真理。后者以前者为真理,而前者以后者作为其发展至今,得以完满的表象过程。[48] 黑格尔的工作便是将概念内容( conceptual content )视为: 在认识到不相容的关系取决于与其并行的话语承诺之整体背景(我们会把它与奎因联系起来,而他会与皮埃尔·迪昂联系起来)的情况下,由非单一且严格多预设的实质推论和这种不相容关系所表述的东西。[49]

思想的概念内容由实质结果和组织起它们的不相容关系所表述。而布兰顿就继续发展他的概念实在论( conceptual realism ): 义务模态关系中的包容与排斥表述了我们主体一方的思想,真值模态关系中的涵摄和排除表述了客体一方的世界。它们之间这一原则上的平行……定义出概念的一个结构性理解。在这一结构中,思想和所思世界都可以被视作是概念性地结构起来的。在我们考虑的其他元理论承诺的视角中,这样一个关于客观现实的概念实在论,不过是模态实在论的一个结果。模态实在论意味着客观的事态与其他事态确实是相互需要,相互排斥的。[50]

因此,塞拉斯会为下述想法倍感惊讶:思想内容的(准)逻辑关系与那由对象、事件和自然事实之间的因果-构成关系「属于同一种类」。而与他相反的是,布兰顿和麦克道威尔都选择了逻辑-概念实在论,这就是黑格尔「绝对观念论」的真相。布兰顿认为,这样一种观点不是在说自然对象依赖于心灵,尤其不依赖人类主体性的特殊性和「独立」的因果性。相反,在语用学上构成了对由模态构成之世界的所思之客观性的活动,与语用学上构成规范结构性良好的所思的活动有着内在的关联。作为客体而存在和作为事实而存在都有其规范性的状态。 布兰顿解释的黑格尔成为了他的垫脚石。虽然布兰顿以逻辑和语义学正确地置于关注的中心,从而重新阐释了黑格尔,并把这些问题与现代方法关联起来,但他究竟怎样令自己的想法顺利映射在黑格尔的观点上,尚且晦暗不明。布兰顿对「经验」的概念那漫不经心的态度和黑格尔相差甚远,同时他也没有深入挖掘社会或政治哲学,而这正是他的哲学的根基。他从德国观念论哲学家中兼收并蓄地构建出自己的社会/政治哲学。他需要从根本上调和以下三条论断: 1. 概念由规范构成; 2. 规范依赖于态度; 3. 概念实在论:世界(不仅仅是对其的思考)是概念地结构着的。 布兰顿对黑格尔的理解是非形而上学的,这让他确信自己能搁置那些通常归于黑格尔的形而上学承诺的同时,还能成为一个黑格尔主义者。因此,布兰顿对黑格尔主义体系的重构似乎并不构成对上帝的本体论证明,但我们依然可以追问布兰顿:他所谓的概念实在论真的能让他无违于黑格尔的理念( Idea )吗?

结语:能动的相互作用之中的实在与概念

麦克道威尔和布兰顿的概念实在论和黑格尔的学说紧密相连,但也有差别。麦克道威尔拒斥塞拉斯对意义的功能主义分析,而倾向于一种戴维森式的观点,即把意向性理解为关联( relation )。[51] 但这导致麦克道威尔那些塞拉斯式的观点出现了内在矛盾。在塞拉斯或黑格尔主义的语境下,视意向性为心灵与世界的关联会产生以下的问题:首先,这让我们无法理解概念的变动。比如说,如果我们改变了「水」的概念,那我们是要关联别的对象呢,还是要改变对同一对象的关联方式?在这种情况下,我们不知道一个概念何以在它改变时依旧保持自身为同一个概念;其次,如果意向性具有规范性(匹兹堡学派诸多基础洞见之一),那么心灵(或语言)与世界的关联是什么呢?也是规范性的关联吗?可这又是什么呢?应然的关系可并不因此就是实然的关系了。 与麦克道威尔相反,布兰顿保留并发展了塞拉斯的功能主义语义学。这能非常丝滑地解释概念变化的现象,还有意向性的规范性。塞拉斯尝试让德国观念论的结构性见解契合于一种自然主义框架。在这种自然主义框架中,自然科学的权威是高于经验世界本体论的。不过,在塞拉斯看来,这得先承认世界的规范特性不是世界经验结构的一部分,而仅是我们的社会关系和实践的特性。麦克道威尔和布兰顿都想让规范领域与经验实在有更深刻的联系。而想做到这一点,要么借助一种把意向性和物质实在领域统一起来的关系,要么借助一种能起到同样作用的结构平行主义。 总而言之,在这篇综述中,我们做了一些简要的回顾,还未曾深挖这些学者的深度和细节。不过,匹茨堡学派认可并容纳了黑格尔主义的洞见。这其中尤为重要的是黑格尔对于人类思想的理性与规范性结构中所包含的能动的、推论性的、社会历史性的认识的发掘。尽管规范性的本体论仍充满争议,但分析哲学家们已有充足的的理由承认,黑格尔是西方哲学最重要和最意义深远的贡献者之一。直到今天,他依然值得我们学习和借鉴。[52]/ 注释与参考文献:(滑动查看更多) [1] A caveat: Hegel himself was very interested and well informed about the sciences of his day. His followers, particularly those ensconced in academia, not so much.

提示:黑格尔本人熟稔他时代的科学发展,而他的学术同僚们却不尽然。

[ 2 ] Wilfrid Sellars, 「Philosophy and the Scientific Image of Man」 [PSIM] ¶44, in Science, Perception and Reality [SPR] : 16; in In the Space of Reasons: Selected Essays of Wilfrid Sellars, eds. Kevin Scharp and Robert B. Brandom [ISR] : 384. Available online at http:// www.ditext.com/sellars/psim.html.

[ 3 ] Sellars, PSIM ¶44.

[ 4 ] Sellars, PSIM ¶48, in SPR: 17; in ISR: 385.

[ 5 ] The ‘manifest image’ is the more-or-less refined ‘common-sense’ conceptual frame work in terms of which humans have come to understand and cope with themselves in their world. It is a Strawsonian/Aristotelian framework in which persons and things are the basic objects. In Sellars’s view, it is currently being challenged by the growth of a new and categorially distinct framework that is being developed by the empirical sciences, the 「scientific image of humanity in the world.」 「显白形象」近似等同人们更加精密的常识概念结构。人们通过这些结构在世界中理解和应对自身。在斯特劳森/亚里士多德式的框架中,人和事物是最基本的物体,而在塞拉斯的视角中,这一框架正为当下日益发展的经验科学所挑战。这一经验科学框架新颖且范畴独特,被称为「人类在世界中的科学形象」。

[ 6 ] Sellars uses ‘picture’ here in a technical sense that is not equivalent to proposition or statement. Mentalistic expressions, Sellars is telling us, do not participate in the basic, naturalistically unproblematic, pre-semantic picturing relations that hold between objects in the world and the occurrence of particular sign-design types. Mentalistic expressions relate to real-world objects and events in much more complex ways.

塞拉斯此处的「图景」的含义并非等同于命题或声明。塞拉斯告诉我们,心灵表达不参与到世界中的物体和具体符号设计模式的出现[ the occurrence of particular sign-design types ] 这二者的基本的、自然意义上不冲突的、前语义的的图景关联。心智表达以复杂得多的方式与真实世界中的物体和事件关联。

[ 7 ] Wilfrid Sellars, Science and Metaphysics, chap. 5, ¶78: 142–143.

[ 8 ] A full interpretation of this passage would require an explication of Sellars’s obscure notion of picturing, which he thinks is a key to realism. But that goes beyond the scope of this chapter. See W. A. deVries, 「Getting Beyond Idealisms.」

[ 9 ] Wilfrid Sellars, 「Autobiographical Reflections: [ February, 1973 ] ,」 285. Available online at http://www.ditext.com/sellars/ar.html.

[ 10 ] It is also worth noting that Sellars would not think that rational connections among concepts are always analytic or a priori. Sellars makes room for material connections that are nonetheless rational. In general, Sellars thinks of rational connections, not on the containment model that Kant employed, but as inference tickets, and then recognizes both formally and materially valid inferences.

It is also worth remarking here that Sellars’s phrase ‘the intelligible order’ implies a unique referent. But if the intelligible order is the set of rational connections among concepts, then there will be, of course, many possible intelligible orders, since there are multiple possible conceptual frameworks. Sellars does seem to assume that we can sensibly posit a Peircean ideal framework that, given world enough and time, we would be fated to accept.

值得注意的是,塞拉斯不认为概念间的理性连接总是分析或先验的,而给尽管是质料但依旧是理性的连接保留了空间。总体而言,塞拉斯认为理性连接不是康德的「包含」模型,而是推论的凭证,并辨别了形式和质料上的有效推论。同时应当注意到,塞拉斯的「可理解的秩序」特有所指。但既然可理解的秩序是概念间的理性连接的集合,那么既然有很多可能的概念框架,就应当有很多可能的可理解秩序。塞拉斯似乎确实认为我们可以假设一个皮尔斯式的观念框架,只要有足够的时间,我们注定会接受这一框架。

[ 11 ] Sellars, PSIM ¶44, in SPR: 16; in ISR: 384.

[ 12 ] I have argued that preservation of the 「language of individual and community intentions」 in the scientific image [ as opposed to mere ‘joining’ ] is the proper conception in several places; see deVries, 「Ontology and the Completeness of Sellars’s Two Images,」 and 「Images, Descriptions, and Pictures: Personhood and the Clash.」

我在多处论证过,在科学形象[而非单纯的「参与」 ] 中保留「个体语言和群体意向」是合适的理解;请参考deVries, 「Ontology and the Completeness of Sellars’s Two Images,」 and 「Images, Descriptions, and Pictures: Personhood and the Clash.」

[ 13 ] Wilfrid Sellars, EPM. This passage, often called the ‘scientia mensura’, occurs in §41; in SPR: 173; in KMG: 253. Also available online at http://www.ditext.com/sellars/ epm.html.

[ 14 ] Sellars, PSIM ¶49; in SPR: 17; in ISR: 385.

[ 15 ] I take it, e.g., that plants are categorially different from animals in the manifest image.

我认为,植物和动物有范畴上完全不同的显白形象。

[ 16 ] Ruth Millikan, Language, Thought, and Other Biological Categories. Millikan is a right-wing Sellarsian who would agree with Sellars that we need to turn to natural science for the ultimate story about language, thought, and other biological categories. For an interesting review of her differences with the left-wing Brandom, see Ruth Millikan, 「The Father, the Son, and the Daughter.」 For further discussion of their differences, see Willem A. deVries, 「All in the Family.」

Ruth Millikan, Language, Thought, and Other Biological Categories. 米利肯是右翼塞拉斯主义者,和塞拉斯一样认为我们需要在自然科学中寻找语言,思想和生物类别的真理。米利肯写过一篇有趣的文章,回复了她和左翼塞拉斯主义者布兰顿之间的差异。请参考「The Father, the Son, and the Daughter.」 For further discussion of their differences, see Willem A. deVries, 「All in the Family.」

[ 17 ] Sellars, EPM §36, in SPR: 169; in KMG: 248.

[ 18 ] Formally valid inferences are so in virtue of the syntactic structures of the sentences involved, without regard to their content. Modus ponens or a valid syllogism are classic examples. Materially good inferences are not formally valid, but are such that it is part of the language that the truth of the premise[ s ] entails the truth of the conclusion. For ex ample, 「A is red」 materially implies 「A is colored.」 Sellars thinks of scientific laws as pro posed and corroborated material inference tickets.

形式有效的推断之所以有效靠的是所涉及语句的语法结构,而非内容。肯定前件式和有效三段论是经典例子。质料上好的推断并不形式有效,但内置于这样一种结构,即前提为真则结论为真。比如说,「A是红的」质料上暗示了「A有颜色」。塞拉斯认为科学法则就是被提出和确证过的质料推论的凭证。

[ 19 ] Sellars, EPM §38: in SPR: 170; in KMG: 250.

[ 20 ] John McDowell, Mind and World, 23.[ 21 ] Sellars, 「Autobiographical Reflections,」 285.

[ 22 ] For an intelligible, thorough examination of Sellars’s two-component analysis of per ceptual experience, see Paul Coates, The Metaphysics of Perception: Wilfrid Sellars, Per ceptual Consciousness and Critical Realism.

如果想对塞拉斯的对感知经验的双组成分析有一个更明晰透彻的检验,请参考Paul Coates, The Metaphysics of Perception: Wilfrid Sellars, Perceptual Consciousness and Critical Realism

[ 23 ] John McDowell, Mind and World, 51.

[ 24 ] McDowell, Mind and World, 26.

[ 25 ] It is notable that attacking the absoluteness of familiar philosophical distinctions is a standard move for pragmatists. This connection to pragmatism is particularly important for Brandom.

值得注意的是,攻击熟悉的哲学上的差异性是典型的实用主义做法,而这一与实用主义的联系对布兰顿至关重要。

[ 26 ] This is probably the influence of Donald Davidson on McDowell.

这很有可能是唐纳德·戴维森[Donald Davidson] 对麦克道威尔的影响。

[ 27 ] Sally Sedgewick’s analysis in Hegel’s Critique of Kant: From Dichotomy to Identity is very helpful.

Sally Sedgewick在此处的分析是很有帮助的:Hegel’s Critique of Kant: From Dichotomy to Identity

[ 28 ] See Paul Redding, Analytic Philosophy and the Return of Hegelian Thought.

[ 29 ] John McDowell, 「Having the World in View: Sellars, Kant, and Intentionality,」 102– 103.

[ 30 ] The problematic explananda here are the facts that [ 1 ] space and time receive dialectical treatment in Hegel’s system at two very different locations: once early on in the Philosophy of Nature and once in the last third of the Philosophy of Subjective Spirit; and [ 2 ] animals, who operate at the level of sensation and not thought, must nonetheless be able to track and in some sense represent space and time. The obvious answer seems to be that, as Hegel himself says, space and time are forms embodied in different substrata, one of which is non-conceptual.

这里尚不确定的待解释项是:[1] 空间和时间在黑格尔的体系中被在两个非常不同的位置受到了辩证的处理:较早的一处在《自然哲学》中,而另一处在主观精神哲学最后三分之一的部分;[2] 动物这一存在,尽管它只处在感觉层面,不能思考,但它还是得能追踪时间和空间,并且还要能够在某种意义上表征时空。这一显见的答案似乎就如黑格尔所说:时间和空间乃是体现在不同根基中的形式,其中之一是非概念性的。

[ 31 ] This point is elaborated and defended more fully in Paul Redding, 「McDowell’s Radi calization of Kant’s Account of Concepts and Intuitions.」

这一点被Paul Redding更充分地完善和捍卫了,见「McDowell’s Radicalization of Kant’s Account of Concepts and Intuitions.」

[ 32 ] Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Proposition 1.

[ 33 ] McDowell, 「Having the World in View,」 143.

[ 34 ] McDowell, 「Having the World in View,」 143.

[ 35 ] This is a point made also by Roderick Firth in an article Sellars referred to often: 「Co herence, Certainty, and Epistemic Priority.」

这也是Roderick Firth的观点。塞拉斯在这篇论文中经常引用他:「Coherence, Certainty, and Epistemic Priority.」

[ 36 ] Wilfrid Sellars, 「Inference and Meaning.」 Note the order of explication here: meaning is determined by inferential proprieties, not the other way around.

Wilfrid Sellars, 「Inference and Meaning.」 请注意这里的解释次序:意义是为推论性的性质决定的,不是被别的东西决定的。

[ 37 ] Lewis Carroll, 「What the Tortoise said to Achilles.」[ 38 ] Wilfrid Sellars, 「Some Remarks on Kant’s Theory of Experience.」

[ 39 ] There is a trivial sense of ‘relation’ in which any statement the surface grammar of which contains a relational [ that is, n-place for n > 1 ] predicate describes a relation. But surface grammar is not decisive here. After all, sentences of the form 「X is related to Y」 are not all true for every substituend X and Y.

有种对「关系」的平凡定义是,在任意陈述中,包含关系谓词[ 比如说在n>1中n的位置 ] 的表层语法都描述了一个关系。但表层语法在这里没有决定性的意义。毕竟,形如「X与Y相关」的句子对每一个代换项X与Y而言并不全为真。

[ 40 ] Robert B. Brandom, 「Animating Ideas,」 27–110.

[ 41 ] Brandom, 「Animating Ideas,」 32.[ 42 ] Brandom, 「Animating Ideas,」 49.[ 43 ] Brandom, 「Animating Ideas,」 62.

[ 44 ] Brandom, 「Animating Ideas,」 66.

[ 45 ] Brandom, 「Animating Ideas,」 70.

[ 46 ] Brandom, 「Animating Ideas,」 88.

[ 47 ] Cf. Sellars’s remark, 「[S] cientific terms have, as part of their logic a ‘line of retreat’ as well as a ‘plan of advance’,」 CDCM, 288. This is a point that, given Sellars’s treatment of meanings, applies to all terms, not just scientific terms.

参见塞拉斯的评论,「[S] cientific terms have, as part of their logic a ‘line of retreat’ as well as a ‘plan of advance’,」 CDCM, 288. 鉴于塞拉斯对意义的处理,这一点不仅只适用于科学术语,它同时适用于所有术语。

[ 48 ] Brandom, 「Animating Ideas,」 100.

[ 49 ] Brandom, 「Animating Ideas,」 102.

[ 50 ] Brandom, 「Animating Ideas,」 97–98.

[ 51 ] See the last of McDowell’s Woodbridge Lectures, 「Intentionality as a Relation,」 in Mc Dowell, Having the World in View, 44–65.

见麦克道威尔木桥镇讲座的末章, 「Intentionality as a Relation,」 in Mc Dowell, Having the World in View, 44–65.

[ 52 ] I would like to thank Paul Redding, Carl Sachs, and Dean Moyar for helpful comments on an earlier draft of this chapter. Parts of this chapter have also been the target of feed back from audiences at Kent State University and the University of Sheffield. Thanks to them as well.

我要感谢Paul Redding,Carl Sachs和Dean Moyar对这一章初稿给出的有帮助性的意见。这章有几个部分也来自于肯特州立大学与谢菲尔德大学读者们的反馈,在此一并表示感谢。

关于作者:

翻译 / Lighter,歌川 排版 / 理查德克莱里恩 本篇文章来源于微信公众号: 哲学社二号

推荐阅读:

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://oxford.scieok.cn/post/2321.html

-

<< 上一篇 下一篇 >>

匹兹堡学派——黑格尔在分析哲学中得到了怎样的复兴?/ 翻译

38851 人参与 2021年09月04日 18:18 分类 : 深国交哲学社 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley