当前位置:首页 » 国际化教育理念 » 正文

-

40年前,犹如一枚巨大的吸铁石,深圳吸引着一波又一波年轻人投身于这座城市的建设。“来了都是深圳人”这句口号一度成为这座城市的精神标示,它代表着包容与创新、热血与梦想。

然而,40年后的今天,在新的语境下,这一口号所代表的意义被不断收窄,取而代之的口号是“有钱才是深圳人,没钱就是惠州人”。 吊诡的事情在这座城市发生着,深圳既拥有着寸土寸金的豪宅,全国售价最贵的商品房、二手房,也拥有着全国面积最为庞大的“城中村”。

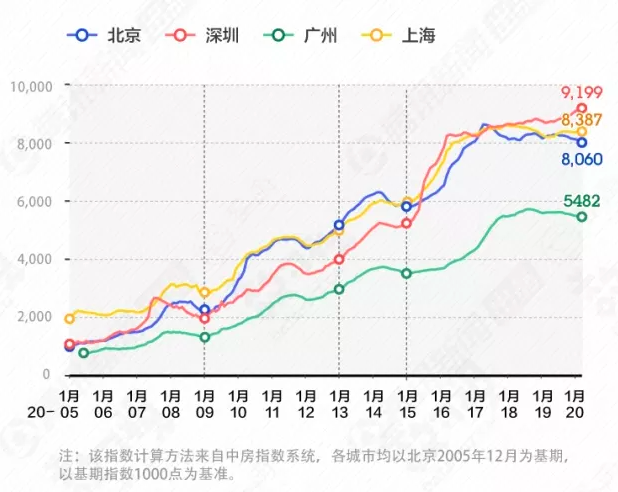

图:2005年-2020年1月,北上广深二手房销售价格指数,来源:谷雨,房天下 受制于经济的不同,处于不同位置的家庭在紧缺的教育资源下,有着各自不同的心态与抉择。而这些家庭构成了深圳教育的众生相,而教育问题则反映出深圳整个城市的发展图谱。 01 深圳家长的选择:爬“八大” 提到上海,“民强公弱”的事实大家有目共睹,同作为一线城市的深圳,情况截然不同。 俊俊妈(化名)生活在南山区,孩子对口的是当地处于第一梯队的重点公办初中,这所初中聚集了南山区最聪明的脑袋和口袋富足的家长。 作为“新移民”,俊俊妈是幸运的,在养育孩子前,2005年她和先生买下了现在的房子,当时房价1万多一平,但如今她所在的小区变成了学区房,房价如同搭载了火箭。 “它其实是一个比较新的学校,等我儿子上初一的时候,这所学校的教学品质被证明了,一下子很多家长慕名而来,花2000万在这里买一个学区房”,俊俊妈感叹到。 不是名师成就了名校,而是牛娃成就了名校。 俊俊在新西兰有过一年留学经历,小学四年级获得过英文模拟联合国演讲半决赛二等奖,写过几万字的小说,钢琴过了5级,还会编曲,俊俊原本“自我感觉良好”,但初来乍到这所初中时,俊俊觉得自己太“菜”了。 有一天放学,他垂头丧气地回家,对妈妈说,“大家都比我厉害,有个同学钢琴过了10级,而且篮球打得还比我好,还是校队的。”更受打击的是,全年级350个孩子,这位同学考试排名前50,考到前50的同学几乎都是满分,而俊俊排名240。 来自同龄人的“碾压”,激发了俊俊的斗志,他对妈妈说,“我不能再这样颓废下去了。” 俊俊的童年向来过得无忧无虑,在跟同学聊起孩童时光时,同学们几乎都在说自己小学时候不是在做题就是在上培训班,俊俊觉得自己的童年太幸福了。 “这也可以理解,因为整个班上都是学区房,家长们都很重视教育,这些孩子从小就是鸡着长大的”,俊俊妈分析道。 “鸡娃”背后离不开家庭经济资本的支持。 在俊俊读小学时,他学钢琴、学英文,参加夏令营,一年花在兴趣班上的费用大概10万块,但上了初中后,来自同学们的对比不断地“冲击”着他。 孩子们并不是有意炫富,但是当俊俊亲眼看到同学家的两层house,或者同学们无意间透露自己家在深圳有十几套房子时,俊俊自嘲地对妈妈说,“我们家太穷了,咱们今天就别吃寿司了。” 当然,在这所学校,大家最关注的重点仍旧是成绩,家长和孩子们的目标一致,考上八大,冲刺四大。

在家长圈里,俊俊所在的学校有”八大收割机”之称,只要考到120名以内,就相当于拿到“八大”的入场卷,为了拿到这张入场卷,家长们卯足了劲儿,孩子们力争上游。 最夸张的是,有些家长会一年花20万给孩子报补习班。“语数外生物7门课,每一门应试课程都报一对一的补习班。” “不像上海,深圳没有那么多私校供家长们选择,所以更多人愿意挤破头,让孩子上一个好的公立学校,这是现实所迫”,俊俊妈说。 在最近的一次考试中,俊俊考试进步明显,考了110多名,但俊俊刚刚念初一,万里长征还只是取得了第一阶段的胜利。 和其他很多家长一样,俊俊妈也为孩子准备好“两条腿走路”。 “我知道这个数据,深圳将近一半孩子考不上普高,老实讲,我是接受不了的,”俊俊妈说,“我们想好了,万一真考不上八大,说明孩子不太适合应试教学模式,那就再把他送到新西兰读高中。”

和俊俊妈一样,吴荣(化名)也是深圳新移民,同样住在南山区。在2002年买下现在的房子时,当时的房价是6300一平,十多年过去,小区的房子已涨到12万一平,旁边的小区是30万一平的豪宅。 如果将孩子送到“八大”称之为“上岸”,吴荣的一只脚已经成功“着陆”。 吴荣有两个孩子,一儿一女。儿子正在读高中,学校正是“四大”,女儿正面临着小升初。 吴荣不主张“推娃”,对儿子几乎放养,在儿子读小学6年级时,儿子有一天突然对她说,“我要考四大”,面对“自鸡”的儿子,吴荣当时也懵圈了。 确定好目标后,吴荣给予充沛支持,研究入学政策,参加数学竞赛、填写简历,2015年,多家学校向儿子投来橄榄枝,最后,他们选择了这所六年一贯制的中学。 目前,儿子念的是学校最好的班级,“在这所班级,花费120%的努力,有希望考到清北,花80%——90%的努力能考上华东五校。” 但即使处于深圳头部的学校,最好的班级,家长们仍旧难逃焦虑的怪圈。“尤其是跟我家老大开家长会的时候,那些家长就很焦虑”,吴荣提高了音量,“在这种班级你都还焦虑的话,你让那些在其他班级的家长怎么办?” 女儿茜茜正在家门口的一所小学读六年级,即将面临着严峻的小升初问题。但从去年开始,深圳收紧了相关入学政策,禁止跨区域入学,茜茜将来只能就近入学。 茜茜有过一段时间的跨境上学经历,从南山到香港,吴荣每天开车送孩子到港口,直到2019年,当不安感降临城市时,吴荣彻底选择了“回流”。

疫情以前,有3万学童奔波于深圳与香港两地。面对庞大的港宝入学难问题,2017年深圳出台了政策,跨境学童可凭积分入读深圳的公办学校,茜茜爸属于高科技人才,所幸“回流之路”还算顺利。 和其他很多深圳中产小孩一样,茜茜自幼学过钢琴课、网球课、羽毛球课,这当中一对一的外教课投入最多,平均一年5万。 孩子要快乐长大,兴趣班是帮助孩子找到自己的内驱力,吴荣不过分担心孩子的未来,关于深圳接近一半小孩考不上普高的话题,吴荣说,“这个问题还真没想过,因为我家女儿不会考不上。” 02 高墙之外的选择 “八大”竖起了一面高墙,高墙之外又是另一番光景。 2010年,张敏一家从美国移居深圳时,儿子4岁,女儿2岁,为了给孩子们打好中文基础,兄妹俩就读的是双语学校,但是随着孩子们的长大,问题开始显露,张敏发现哥哥和妹妹的中文和英文都学不好,张敏决心转校,但结果是让人失望的。 最开始,张敏的目标锁定了深圳的国际学校,但发现很多学校都是新建校,收费贵,且教学质量没有保证。 “要是在上海这种文化底蕴深厚的城市的话,我就毫不犹豫了,但深圳是真不行,你别看深圳今年可能又要开9家国际学校了,性价比和师资方面还是很让人犹豫的”张敏说。 在深圳,选择国际化路线这条赛道的家长都一窝蜂去考圈内俩所知名的学校,A校被家长们戏称为留学培训机构,2021年,这里收获了31枚牛剑offer,录取率排全国之首;B校被形容为“美国版衡水中学”,作为倡导“全人教育”的国际学校,学校却没有操场,孩子们的脑袋深埋于书海与试卷里。 所谓,需求滋生市场。 张敏看到过,有些孩子为了考上A校,专门花20万去上学校附近的培训班。“这还是起跳费用”,张敏感叹道,“深圳家长的选择是真的少,家长觉得这两所学校有保证,其它学校,你没有办法保证它的教学质量和它的升学率,所以这两所学校家长们是挤破头了想进。” 张敏身边很多朋友的小孩都在A校读书,他们的父母普遍受过高等教育,尊重孩子内心,而这些能考进A校的孩子不仅成绩好,头脑聪慧,冲刺名校是孩子们的自主选择。 离开深圳,搬到香港并不是一股脑的决定。 那时,兄妹俩转学到了福田的一家私立学校国际部,学期末,老师站在讲台上对孩子们说,“see you next semester”,暑假结束后,老师却因签证问题回不来。 “你缴纳了那么多学费,如果每个学期还要担心老师能不能回来,这非常费心。” 在参观了香港的国际学校后,张敏意识到,香港的老牌国际学校历史更为悠久,师资稳定,教学质量也有保证,既然花了差不多的费用,为什么不干脆让孩子在香港上学呢? 古有“孟母三迁”,从美国到深圳再到香港,兄妹俩前后经历了六七所学校,好在孩子们的适应能力强。 张敏注重孩子的运动和音乐素养,妹妹先后学过小提琴、芭蕾、游泳、体操,这当中,女儿最热爱艺术体操,张敏希望借此培养孩子们的兴趣乃至社交能力。 因为买书,张敏加入到一些内地家长群里,来自上海和北京的妈妈在群里热火朝天地囤书,“什么KET、PET,我之前都没有听说过”。 最让张敏印象深刻的来自于身边朋友的邻居,这位邻居来自上海,儿子最近面试上了港岛的弘立,这所学校在香港非常有名,全港排前三。前年,大人带小孩回上海时,发现隔壁家和儿子同年级的小孩,竟然读的英文书比自己儿子还多,而这个孩子其实是上海一个很普通的小康家庭。 张敏所在的另外一些家长群,由身份相近的港宝家庭构成。 2019年的秋天,群里的家长提心吊胆,想要“回流”到深圳,但发现有些公立学校根本插不了班,而私立学校收费昂贵,且面临升学难问题。

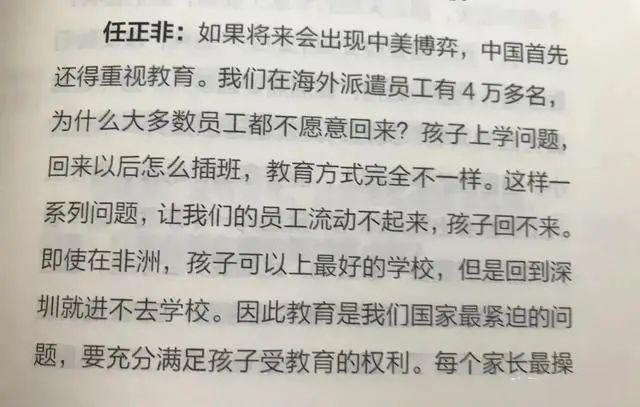

03 深圳教育之问 同样发生于2019年,这一年年初,任正非接受记者采访时发出了著名的“深圳教育之问”。他说,“我们海外派遣员工有4万多名,为什么大多数员工都不愿意回来?孩子上学问题,回来以后怎么插班,教育方式完全不一样。即使在非洲,孩子可以上最好的学校,但是回到深圳就进不去学校。”

在这篇被疯狂刷屏的报道下,人们收获了共鸣,有网友写下评论获得高赞,“任老说的是实话,在深圳真的是为了一个小小的学位争破头。在深圳要不你是深户,要不你在深圳有房,如果都没有你只能靠拼积分,积分被划为第6类,现在很多公立学校都把第6类排除在外,也就是说不欢迎外来人了。”

事实上,相比于上海和北京,深圳有着更为宽松的落户政策和入学门槛,问题出自于深圳基础教育学位的巨大缺口。 过去40年,深圳每年新增人口超过40万,常住人口增长了42倍,然而小学数量只增加了1.51倍。 尽管深圳在努力建设学校,但仍旧远远不够。

2019年底,深圳多个区发布学位预警。 2020年龙华区小一学位缺口近8000个,初一学位缺口近3000个;2020年福田区公办小一缺口超过7000个,公办初一缺口超过2000个;2020年坪山区公办小一学位需求较2019年将增长约14.6%、公办初一学位需求较2019年将增长约28.1%。

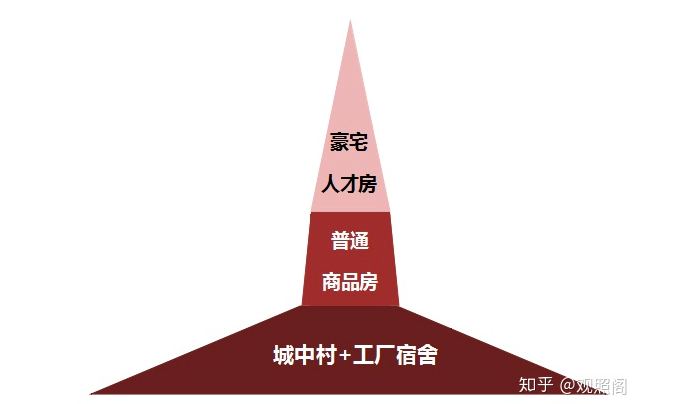

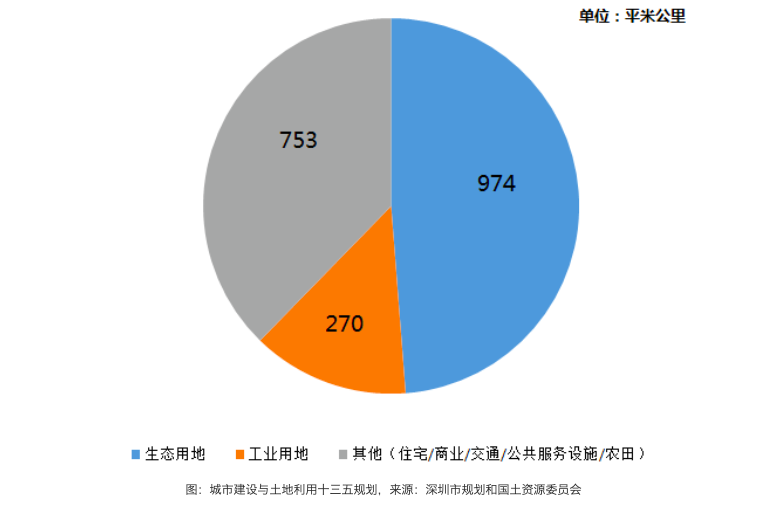

图:深圳房屋供给结构呈“幂律型” 来源:智本社深圳 深圳人口结构为“幂律型”,拥有商品房或者学区房的家长自然拥有更多选择权,但是更为庞大的普通家庭构成了深圳城市的底座。而学位缺口,最先“买单”的是人口众多的,来此拼搏的打工人。 深圳学位不够,有人归结于深圳土地稀缺,但事实情况是,深圳并不缺地,而是土地用地的结构性失衡。 1980年,小平同志将深圳划为中国的第一个经济特区后,其后四十年间,一座座工厂、一栋栋大楼在城市拔地而起。 这里汇聚了腾讯、华为、大疆、招商银行、平安集团、万科等巨头企业。拥有319家上市公司,世界500强企业里,有8家总部在深圳, 全国500强里,有19家总部在深圳…… 过去40年里,深圳的确交出了漂亮的成绩单,但在装订华丽的衣钵下,暗影开始显露。

房子和教育是压在家庭背后的两座大山,在深圳,这座山的重量尤为沉重。 我们或许可以从深圳的土地用地规划上找到答案。 证券时报·数据宝统计显示,过去十年,深圳住宅用地成交面积为431.5万平米,位居103个城市中倒数第四,不到北京十分之一,上海5.8%。深圳居住用地占整个城市面积只有11%,与国际大都市相比,伦敦、纽约、东京的居住用地占比都超过50%。

居住用地的供需矛盾最显现的结果是房价的一路走高。

而另外一边,深圳拥有着空置率远高于北上广的办公楼,也拥有着全国密度最多的公园。截止2020年8月,深圳已经建成各类公园1206个,对此,有人形容:全部逛完得3年。

图:2020年一季度北上广深办公楼租金及空置率 数据来源:戴德梁行 对于学位的紧缺,有家长在网络上呼吁,“少修路,少建楼,孩子上学才是硬道理。” 时间显得尤为急迫,高房价裹挟着入学难,让一部分失望的家长选择“逃离深圳”,也让大大小小的企业陆续“北迁”,因为在像上海、北京这样的城市,那里有更多顶尖学府,更好招到人。

2002年,一篇题为《深圳,你被谁抛弃》的文章在民间迅速传播,彼时传言一波巨头公司即将撤离深圳。如今,近20年过去,面对两座大山,人们不再坚信“来了都是深圳人”。 教育乃民生大计,无论是民办还是公办,一座城市的学校本应是“百花齐放”,无论是普通家庭亦或是城市中产,无论是本地市民还是新移民、外来打工者,每个家庭都应拥有更多教育抉择权。 -END- 本篇文章来源: 阅读第一/Readfirst 。作者暖暖,国际教育领域深耕多年的码字者

推荐阅读:

版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://oxford.scieok.cn/post/2073.html

-

<< 上一篇 下一篇 >>

“鸡娃”背后离不开家庭经济资本的支持 但他们正在“逃离”深圳

17601 人参与 2021年06月16日 22:59 分类 : 国际化教育理念 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley