当前位置:首页 » 深国交哲学社 » 正文

-

恐惧的深层分析

在考察了上述两种主要担忧后,不难发现离婚冷静期本身带来的伤害或问题并不是恐惧的最终指向。家庭暴力、离婚自由的丧失一直在发生,而冷静期充其量是为我们找出了房间里的大象而已。应当做的并不是指责那些恐惧者「小题大做」,而是追问离婚冷静期的前提是什么、它的出现究竟意味着什么,以及更深层的担忧究竟指向哪里。离婚冷静期显示出的对人们(特别是女性)婚姻和离婚自由的保护减少是导致人们恐惧情绪的重要原因,因为它意味着传统婚姻形式和其中的父权结构的再次兴起,并且展现了先前似乎与家庭无涉的「国家」现在开始了介入。让我们详细阐释这一点。  现代婚姻、家庭与国家

现代婚姻、家庭与国家首先回到家暴和婚姻紧张产生的地方——家庭。家庭[1]一般是指由婚姻、血缘或收养关系所组成的、作为人们日常生活基础的群体。[2]婚姻的缔结意味着家庭的组成,婚姻的破裂往往意味着家庭的解散,而家庭暴力则因其定义而限制在家庭之中。因此,家暴、婚姻都与「家庭」这个场域有关。

家庭是父权制运行的核心空间之一。父权制,根据社会学家哈特曼(Heidi Hartman)的定义,是一种拥有物质基础、最终使男性统治女性、长辈统治后辈成为可能的等级制度关系。[3]传统的父权制家庭中权力关系运行交错复杂,它包括了长辈对晚辈的优势地位,丈夫对妻子的优势地位等。这些优势/从属地位在某些时候也会形成交叉,例如女性晚辈往往处于更深的屈从地位。我们现在从父权制的概念入手来分析婚姻,并引出国家与父权制之间的复杂角色互动。

Heidi Hartman我们先从父权制最为深入的传统婚姻入手。传统婚姻更像是事关整个宗族的集体事业,它关乎在两个家族之间建立紧密的纽带,而非个体的抉择——夫妇在婚前甚至可能素未谋面。《礼记》有云:「昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世。」这段话清晰阐明了,在意识形态上,婚姻中女性的目标是为了为夫家产出下一代男性,以此满足礼法的需求,而未能产出男性子孙的女性经常受到极大的压力甚至暴力。「嫁出去的女儿,泼出去的水」一类俗语,也体现了女性在婚后变成了夫家的附属。想要离婚的女性甚至不会得到自己原生家庭的支持,因为她们首先被视作两个家族之间联系的纽带,而非是独立的个体。[4]

在这个背景之下,我们来聚焦「离婚」这一行为。现代的离婚(相对于传统的休妻)以及离婚背后的整个近代婚姻制度是依托于现代国家系统的,它在逻辑上对父权制度形成了一种反制——而在前现代的婚姻中,国家结构并不扮演任何角色。意图进入婚姻的两个平等的个人,是作为现代国家的公民,以国家机构为中介签订一份契约。这与上述的传统婚姻迥然不同。无论在中国、中东还是在西方,现代婚姻与传统婚姻之间重要的形式区别之一正是在于国家扮演的角色,它打破了依托宗教、传统、宗族决定婚姻的传统,把进入与离开一段婚姻的自主权交还给了公民个人。

现代国家将私人与家庭的领域纳入了国家的话语和运行之中,而这必然意味着从传统父权宗族制中夺走部分权力。公民在现代国家之中能够以个体身份在婚姻中享受许多自主权的前提条件就是约束婚姻的权力被交给了现代国家设置的法律。这种约束要求司法机构、甚至是暴力机构的积极参与(如当一方公然不服从婚姻相关法律时,由暴力机构将其制服)。在新中国,1950年以「男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等」为精神的《婚姻法》实行后,因为第一次真正落实了「一方坚持离婚可以离婚」的原则,中国离婚数量急速增长。1951年到1956年期间全国大约就有600万对夫妇离婚,其中多数是由女性发起的,表达了她们长久以来的不满和积怨。[5]当然,1950婚姻法在条文上与实践中都远非完美,但它仍然代表了一大进步。这表现了女性能够依托现代国家带来的保障(如司法机关对离婚的保证),一定程度上脱离传统家庭中常见的父权制权力结构,获得个人对婚姻决定的自主权。

1950年的离婚证 总的来说,在本段的语境下,国家在家庭中扮演的角色是在客观上是正面的,它的介入与进步思想一起削弱了传统父权制婚姻。然而,下一段会告诉我们,这一角色也有其局限。

当代家庭中的父权制 顺着上文对婚姻制度的考察,不难发现我国许多家庭已经与传统的父系家庭有了重大区别,父系家庭中大家长的权威有所下降,家庭当中的个人化倾向也越发明显。[6]但是,社会变迁中总有保留下的社会制度,父权制在当下中国的继续存在,是一个无可辩驳的事实。

那么当下,父权是怎样在婚姻结构中运作的呢?

父权得以存在的前提之一,是「家庭」在国家-法律结构中仍然保留着一种「特殊空间」的地位。也就是说,家庭被广泛视作某种与外部隔离的、脱离公共领域的群体,这种独立性通过隐私化和神圣化得以构成:家庭是私密的场所,因此不应受到外部的干预;家庭被认为是具有友爱色彩的共同体,因此外界的干预往往是破坏性的、错误的、有损于家庭的神圣性和完整性的。社会中,这种与外部的隔离就表现为「清官难断家务事」,家暴的揭发者们屡屡被司法机关要求容忍,[7]也往往被民警和社区工作者「疏导」。

现在,虽然在立法层面已经有了《反家暴法》《侵权责任法》乃至《刑法》来惩罚家庭暴力行为,但家庭环境的私密性使得诉诸法律充满困难(比如「家丑不可外扬」的观念、有法律效力的证据的匮乏),使上述法案在家暴案件中往往失语失效。部分地区民警在调解矛盾时甚至不知道2016年颁布的《反家暴法》的存在。[8]在创造了压迫性的内部结构后(比如要求女性进行无偿的家务劳动),父权制又得到了家庭外部的基于神圣性和私密性的保护伞,法律难以触及。父权家庭的「家长」或「一家之主」往往在家庭中(或多或少)具有权威性,可以「审判」家庭成员(例如对家庭成员的行为正当性作评价),做出裁决甚至给予惩罚。当然,这种压迫性的权力(甚至暴力)关系往往在国家管控的缺位中运作、或是被基层权力实践所默许,但并不在明面上得到国家权力的同意。

一个很好的例子是《刑法》中「虐待罪」的处置。虐待罪在刑法上的规定不可谓不精妙:立法者实际上虐待罪与故意伤害罪、故意杀人罪在主观层面进行了区分,并通过复杂的竞合、适用原则使其灵活应用于各种具体情景;在刑期设置上,「虐待罪<过失致人重伤<虐待致人重伤(没有故意)<故意伤害致人重伤」这一量刑梯度的设计,划分了不同犯罪行为的恶劣性质,同时给予差异性惩罚。

法律似乎「足够灵活」「足够细致」,但它能否被运用得当却依赖其使用者。现实是,它成为了长期家庭暴力行为的避风港。一方面,家庭的封闭性使得犯罪者的主观故意难以探查,犯罪者可以在口供中以特定表述来隐藏自己的主观故意,自证是过失而不是故意(故意和过失将直接影响犯罪人是故意伤害罪还是虐待罪,而故意伤害罪的处罚力度更大);另一方面,警方难以及时发现家庭暴力和虐待行为,无法在事先对被害者进行保护。

在几个月前判决的案例(方洋洋案等)证明,无论虐待罪的规定多么完善,父权制仍然能在国家权力留下的缝隙中生存。但是,到这里,「国家」似乎只是无力或者不愿干涉社会中仍然残留着的父权制余孽,以及在微观层面上的行政和司法实践中(比如某些社区民警和地方法院的行为)不时发生的「未能贯彻法律精神」现象。它的形象仍然是被动的。

方洋洋案综上所述,国家在父权制的维系中所起到的作用,经常是被遮蔽起来的、处于幕后的。与此相对,父权制的存在似乎是纯属市民社会的一个现象。国家机构在客观上保障了个人(特别是女性)在婚姻中的权益和自主性,但同时似乎和家庭空间保持着疏远,并在家庭空间中保持一种微妙的缺席。

但是,随着冷静期的引入,这种模糊的角色似乎正在发生变化。

「冷静期」释放的信号

离婚冷静期所传达出的信号与先前国家的中立模糊态度截然相反。值得注意的是,这里并不是在探讨国家是否应该干预私权领域(即私权自治的限度问题),而是指出国家权力与父权家长权力呈现出了一种特殊的、互相加强的同构关系。

不妨观察通告所说的「避免冲动离婚」一语。「冲动」一词带有明显的负面意味,其中隐含的逻辑是:人们在做出离婚决定时经常是不成熟的、是幼稚任性的,是不能清晰地认识自己的决定的。因此,国家机构就必须作为一种理性的外部他者角色进行介入,必须(在一段时间内)否决个人的决定,帮助个人「冷静」,迫使个人「思考」。一种「成熟理性——幼稚冲动」的二元对立就此形成,成熟者垄断了思考的话语权,表现出了明显的优劣之分。

同时,「离婚冷静期」的设立过程也有类似的情形。它像是以一种从天而降的方式代替人们做出了决定,而舆论中自从「离婚冷静期」作为倡议进入公众视野之后就引发的质疑与忧虑的浪潮似乎被直接无视了。面对这一对人们生活将会产生显著影响的规定,人们并没有太多话语权,甚至很大程度上都无法得知它的决策具体过程。并且,因为它作为国家法律的一部分出现,个人并没有任何能力不对它服从。这种无力感恰恰与父权制度中依附者的无力感十分相近。

综上所述,不难发现一个现象:公权力通过将潜在离婚者「幼稚化」,将自己塑造成一种理性者形象,并不经协商地推行「良苦用心」的意志——它在此表现出来的形象恰巧与父权制家庭中家长的形象是同构的。

再来审视这种「良苦用心」。设置冷静期的直接动因,无疑是为了巩固婚姻制度,并且有着维护家庭稳定的导向。我们看到,「家庭神圣」意识形态的生产很大程度上是公权力所主导的。正如在十九届四中全会《决定》中提出的那样,「家庭是社会的细胞,是基层社会治理的重要基础。加强和创新基层社会治理,可以把家庭家教家风作为重要抓手,充分发挥其涵养道德、厚植文化、润泽心灵的德治作用,从而推动营造良好社会风尚、维护社会和谐安定。」

作为「家长」,抱着「维护家庭」并「维护和谐安定」的高一级的目的,将自己的判断与方法加诸于「思考片面」与「冲动」的离婚者之上,并忽视他们提出的担忧和顾虑——这种过程不仅仅巩固了现有的家庭模式,更加深了一种脱胎于父权家长制的治理逻辑,且这二者似乎是互相强化的。因此离婚冷静期本身到底能够带来多大的改变,已经不再是问题的重点。上述的两种权力的重叠的趋势,以及未来在更加关键的领域以同样「家长作风」的方式介入的潜在可能性,才是引起担忧的深层原因。因此,我们可以察觉到人们对于离婚冷静期的恐惧中重要的元素:传统父权制家庭的再次兴起、可能加剧的性别不平等以及从缺席演变到助推这一进程的公权力。但是,还有一层的问题:「维护家庭」真的能「维护和谐安定」吗?这种「安定」意味着什么?

矛盾的再生产 但是,无论国家权力如何希望维护「家庭完整性」,传统的家庭观念仍会生产和再生产婚姻中的紧张关系,乃至使之成为社会矛盾。对「家庭神圣性」的维护可能并不是「维护社会和谐安定」的最好办法,因为它仅仅是对问题的掩盖和压制。换言之,社会问题和婚姻中矛盾的出现并不是由于「传统家庭秩序」的失败(或遭到破坏);而是由于在当前的社会经济结构中,「传统家庭秩序」本身就是注定会产生问题、遭到挑战的。

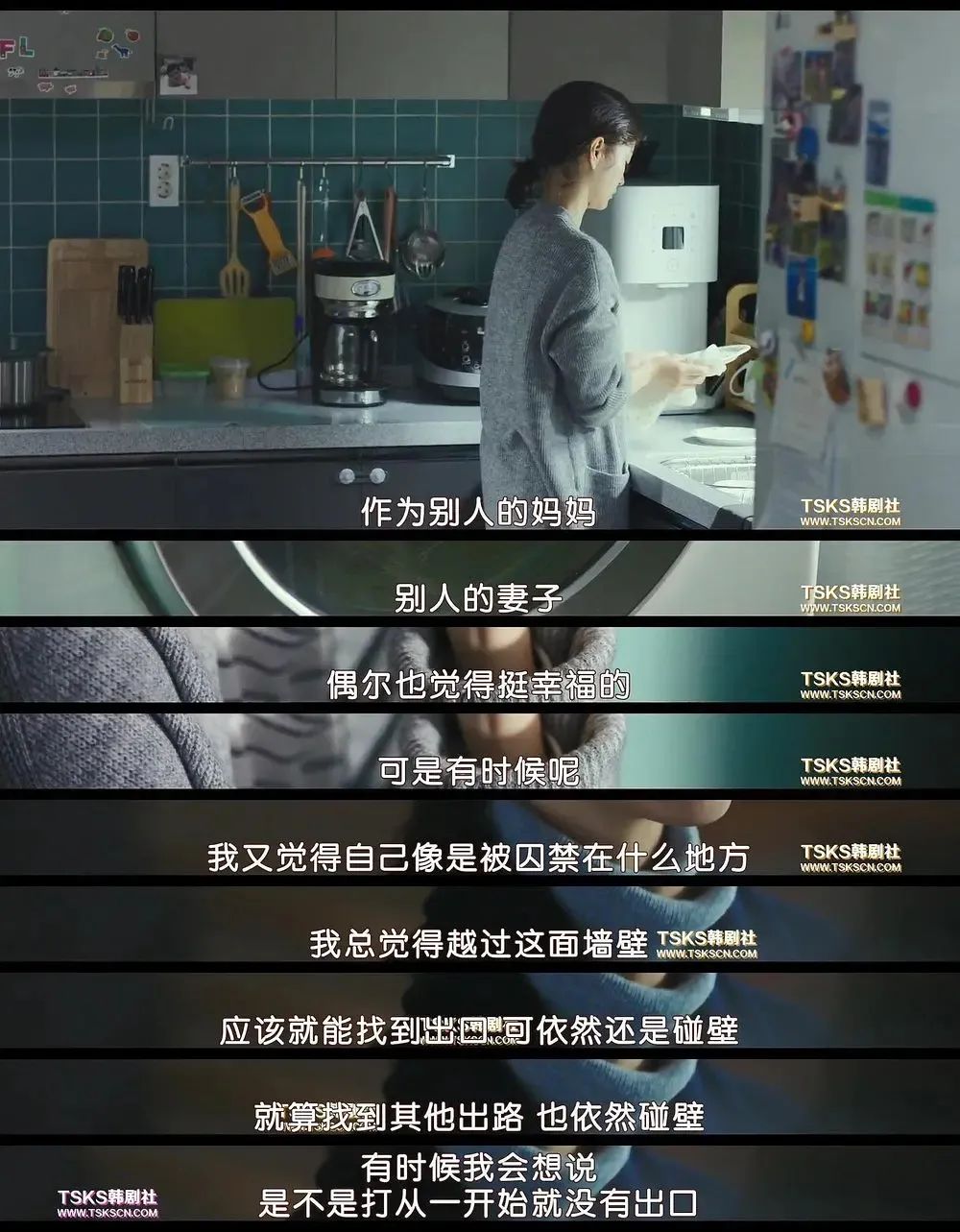

女性继续被无偿地限制在家庭范围内在现代社会中变得愈发不可能。原本男性的社会劳动也许可以实现养家糊口,今天却需要女性也进入社会劳动。家庭主妇不断减少,女性走入社会越发成为常态。而且,如果女性被完全限制在家务劳动中,就连家庭的再生产很可能也无法实现。在现代社会中子女受教育、社会化的时间拉长,对家庭的经济需求以及家庭再生产的成本也由此普遍提高。这逼迫着家庭中的女性走出来,为了维护家庭而从事有偿工作。矛盾就此产生了——同样为了维护家庭,女性必须要为家庭付出,因为没有女性的无偿家务劳动,很多时候家庭将无法继续运转下去。 《82年生的金智英》剧照

《82年生的金智英》剧照也就是说,为了维护传统家庭的性别分工,女性必须留在家庭,从事家务劳动、抚育子女;为了维护家庭的经济基础,我们又需要女性走出家庭,获取经济利益。然而前者使得职场排斥后者,后者又极力要求压缩前者。其结果是女性仿佛风箱里的老鼠一般两头受气。在此种双重的矛盾下,人们尤其是女性开始恐惧家庭、恐惧婚姻,恐惧无法退出、没有退路的家庭与婚姻。

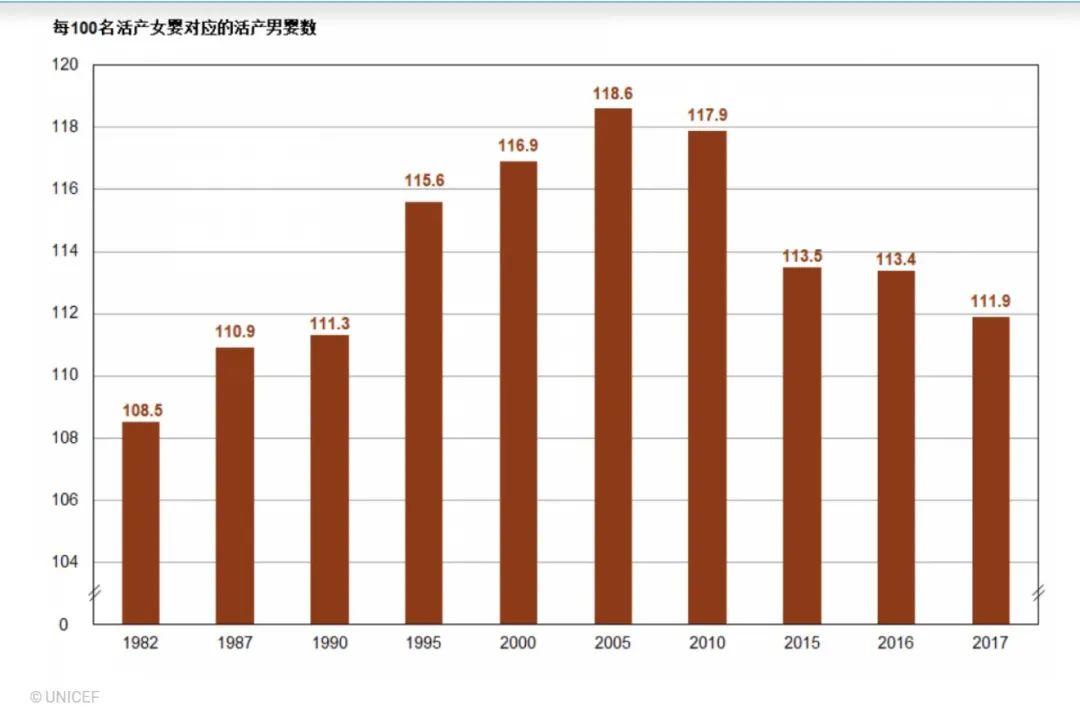

但是,在很多情况下她们并没有做选择的权力。在大城市之外仍然广泛的宗法制度使得女性在婚姻方面的自主权受到了很大的限制,并且多年重男轻女的传统使得将要走入婚姻的一代人(00后)的性别比极度失衡。2000年的人口普查显示,该年度新生男女婴儿比例达到了117:100,远远高于正常范围——这个数字到了2010年也未见减少。因此,在接下来的十几年中,选择不婚、不育或晚婚的女性,很可能将会受到越来越大的来自家庭和社会的压力和指责。在这样的情况下,婚姻自主权将会愈发显得珍贵。

这也正是冷静期令人恐惧的地方:冷静期以及种种国家机器创造的制度试着让人们稳定在家庭之中,而家庭之中的权力结构却又显得如此令人望而生畏。似乎解决的办法只能是逃离,但是现代国家试图加强传统家庭以及限制婚姻自主权的趋势,却让人们觉得无处可逃。强力或许可以遏制传统家庭的进一步瓦解,甚至在一定程度上巩固家庭,但是这必然是以矛盾的内在激化为代价的。版权声明:“备战深国交网”除发布相关深国交原创文章内容外,致力于分享国际生优秀学习干货文章。如涉及版权问题,敬请原作者原谅,并联系微信547840900(备战深国交)进行处理。另外,备考深国交,了解深国交及计划参与深国交项目合作均可添加QQ/微信:547840900(加好友时请标明身份否则极有可能加不上),转载请保留出处和链接!

非常欢迎品牌的推广以及战略合作,请将您的合作方案发邮件至v@scieok.cn本文链接:http://oxford.scieok.cn/post/1707.html

-

<< 上一篇 下一篇 >>

从哲学角度去分析 离婚冷静期为什么令人恐惧?

88153 人参与 2021年01月14日 21:33 分类 : 深国交哲学社 评论

search zhannei

深国交2024年英美本科录取小计

-

未标注”原创“的文章均转载自于网络上公开信息,原创不易,转载请标明出处

深国交备考 |

如何备考深国交 |

深国交考试 |

深国交培训机构 |

备战深国交 |

联系方式

Copyright www.ScieOk.cn Some Rights Reserved.网站备案号:京ICP备19023092号-1商务合作

友情链接:X-Rights.org |中国校园反性骚扰组织 | 留学百词斩 | 南非好望角芦荟胶 | 云南教师招聘考试网 | 备战韦尔斯利网| 备战Wellesley